Soutenez lauteur !

Opération « Opéra ». Comment en 1981 l’Iran et Israël ont ensemble (!) privé le dictateur irakien de la bombe atomique

Ce qui rend cette histoire particulièrement piquante aujourd’hui, c’est le fait qu’Israël était alors activement (même secrètement) aidé par l’Iran — non plus l’ancien shah, mais le régime khomeiniste que nous connaissons. Pourquoi donc la république islamique a-t-elle soutenu le coup des sionistes contre leurs propres coreligionnaires musulmans ?

L’opération israélienne en cours « Le peuple comme un lion » a secoué le monde entier. Après de nombreuses années de démonstrations de force, de guerres par procuration et d’opérations d’espionnage, l’État juif a frappé directement l’Iran pour la première fois. Et il semble que la république islamique, malgré toute sa rhétorique belliqueuse, n’était pas prête à un véritable affrontement avec la « formation sioniste ». Si le conflit ne bascule pas, Téhéran risque au minimum de perdre ses officiers supérieurs, ses chercheurs nucléaires clés et les principales installations de son programme atomique.

Et cette issue ne peut pas être qualifiée d’inédite. Il y a 44 ans, Israël avait déjà privé une autre dictature de l’arme nucléaire, une dictature qui proclamait sans cesse son désir de jeter les Juifs à la mer, et dans un pays au nom similaire : l’Irak de Saddam Hussein. Ces événements sont entrés dans l’histoire sous le nom d’opération « Opéra » (également connue sous le nom de « Babylone »).

Une bombe pour un empire avorté

En 2025, il est difficile d’imaginer qu’il y a seulement 40-45 ans, l’Irak prétendait à la tête du monde arabe. À la fin des années 1970, la vie politique locale — jusque-là marquée par près de 20 ans de coups d’État sanglants et de dictatures éphémères — avait trouvé une stabilité. Le pays avait un autocrate « permanent », le célèbre Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti.

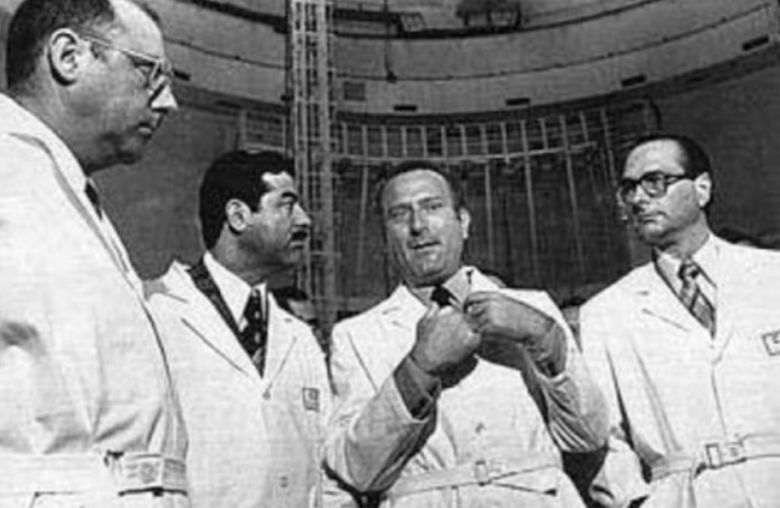

À cette époque, Saddam était encore très loin de l’image finale — ce vieil homme pitoyable rejeté par tous, à la barbe en désordre et au regard presque fou. C’était un jeune homme (né en 1937), énergique et charismatique, respecté au Moyen-Orient comme au-delà. Rappelons qu’en pleine guerre froide, l’Irak était une république laïque, prônait la construction d’un « socialisme arabe » et était considéré comme un allié important de l’URSS dans sa région.

Or, Saddam aspirait à la grandeur impériale pour son pays. Il voyait Bagdad comme le leader du monde arabe tout entier, et semblait avoir toutes les cartes en main pour cela. L’ancien prétendant, l’Égypte, était devenu un paria au Moyen-Orient à cause des Accords de Camp David avec Israël signés à la même époque, tandis que des milliards de dollars, suite à la crise pétrolière de 1973, s’étaient déversés sur l’Irak, riche en pétrole. En conséquence, les autorités locales ne cessaient de proclamer leur haine profonde du sionisme, finançaient diverses organisations de combattants palestiniens et décidèrent finalement de devenir la première puissance nucléaire du monde musulman.

Le partenaire le plus évident, l’Union soviétique, ne se pressait pas pour aider concrètement. Dès 1975, au Kremlin, Saddam avait clairement compris que Moscou soutiendrait uniquement un programme atomique civil sous contrôle de l’AIEA. L’Irakien ne s’est pas offusqué et a décidé de chercher de nouveaux alliés, d’autant plus que les dollars pétroliers continuaient d’affluer. À l’automne 1975, le Premier ministre français Jacques Chirac proposa aux Arabes le réacteur Osirak d’une puissance de 70 MW, un laboratoire de recherche Isis et une réserve d’uranium enrichi pour un an. Le tout pour seulement trois milliards de dollars américains.

Officiellement, il s’agissait encore d’un programme purement civil. Pourtant, contrairement à l’URSS, les Français contournèrent habilement les mécanismes de contrôle international, donnant indirectement leur feu vert à des développements militaires. Mais Paris refusa aussi aux Irakiens toute une gamme de matériaux et d’équipements nécessaires à la production du plutonium critique. Les conseillers de Saddam estimèrent que cette coquetterie française n’était pas un obstacle : les quantités d’uranium manquantes et des équipements comme la chambre chaude pouvaient être achetés ponctuellement dans d’autres pays, du Brésil à la RFA. C’est ainsi que la république arabe comptait obtenir son plutonium.

Il faut préciser qu’en science occidentale, il n’y a toujours pas de consensus sur l’honnêteté de Paris dans ses jeux avec l’Irak. En 2005, le professeur de Harvard Richard Wilson affirmait que les ingénieurs parisiens avaient rusé. Ils auraient conçu Osirak avec un défaut intentionnel, empêchant les ingénieurs de Saddam d’obtenir par la suite un plutonium de qualité requise.

« Le réacteur Osirak, que Israël a bombardé en juin 1981, ne pouvait pas produire de bombes [atomiques]. L’ingénieur français Yves Girard l’a clairement conçu pour qu’il ne soit pas adapté à cet usage. Cela m’est apparu évident lors de ma visite [en Irak] en 1982. »

- Richard Wilson

Cependant, cette évaluation a été donnée 24 ans après l’opération « Opéra ». Au début des années 1980, les observateurs étrangers considéraient l’Irak de Saddam comme une puissance nucléaire imminente. Par exemple, le spécialiste soviétique Valeri Iaremenco affirmait qu’au printemps 1981, les experts moscovites prévoyaient que les nucléaristes de Saddam pourraient produire 3 à 5 bombes par an entre 1983 et 1985. À l’époque, les spécialistes soviétiques ne remarquaient aucun signe de ruse française.

Pour l’URSS, le nouveau statut de l’Irak n’était qu’un facteur de tension supplémentaire dans le cadre de la guerre froide. Mais un autre État voyait dans l’arme mortelle de Saddam une menace pour sa propre existence. Il s’agissait bien sûr d’Israël, que le dictateur irakien dénonçait sans cesse comme l’ennemi principal de tous les musulmans.

La cape et le poignard ne suffiront plus

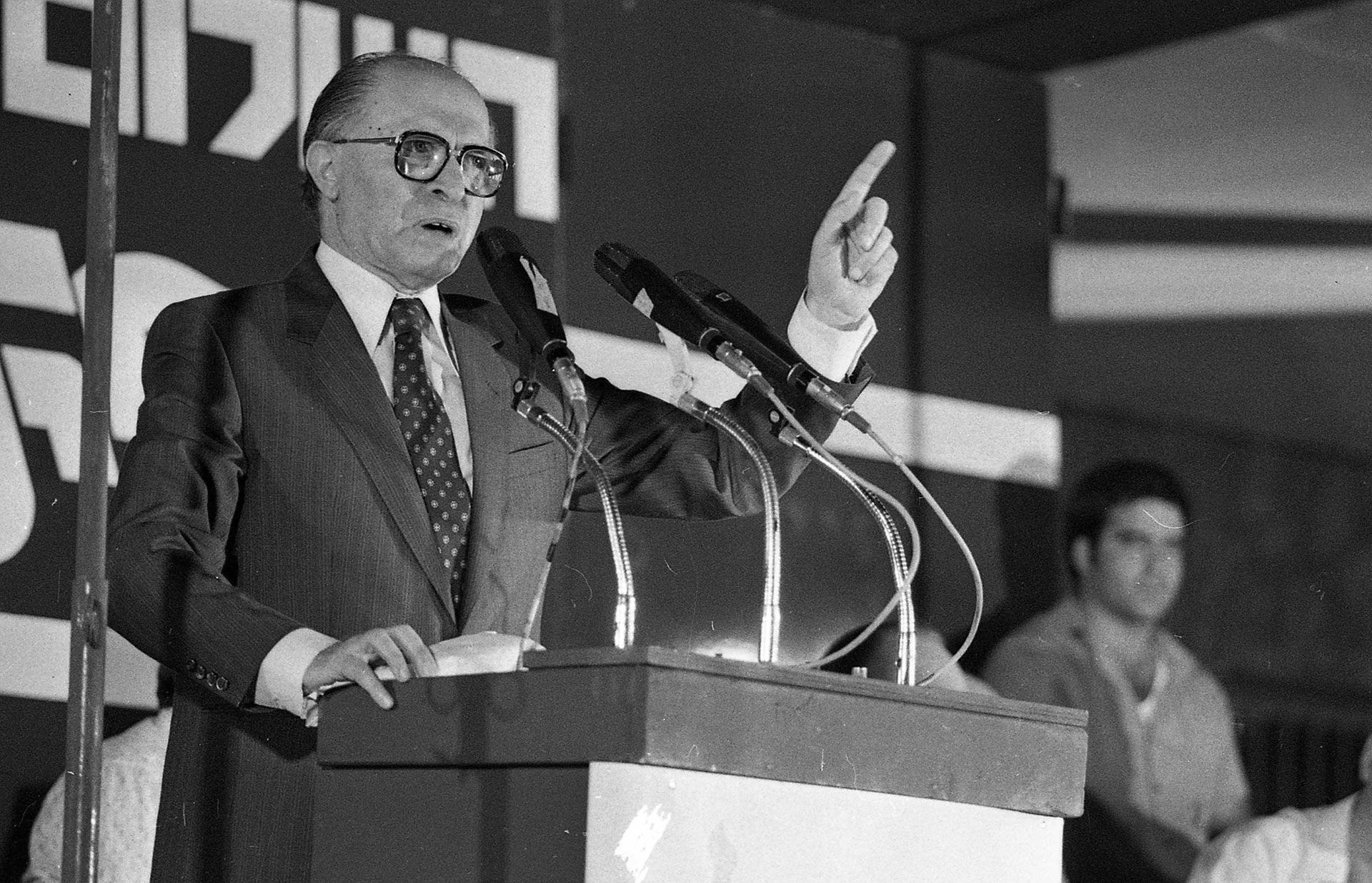

Depuis la fin des années 1970, la coopération franco-irakienne inquiétait de plus en plus Jérusalem. D’abord, les Israéliens tentèrent de résoudre le problème par la diplomatie, mais Paris resta obstinément sur sa position : notre atome est pacifique, vous n’avez rien à craindre. Alors Israël changea d’approche. Heureusement, à l’été 1977, le gouvernement pacifiste de gauche d’Itzhak Rabin fut remplacé par des ministres de droite bien plus durs, sous Menachem Begin.

Après ce changement, une série d’incidents mystérieux en Europe frappèrent le programme nucléaire irakien. Certains scientifiques arabes envoyés à l’Ouest furent retrouvés dans des hôtels la gorge tranchée, d’autres succombèrent soudainement à une maladie inconnue. La police ne trouva aucune preuve, et la seule témoin (une prostituée parisienne appelée par un Irakien avant sa mort) mourut immédiatement dans un accident de voiture. Parallèlement, des entreprises européennes travaillant avec les Arabes reçurent des menaces anonymes de terroristes et firent face à une vague de licenciements soudains.

Le 5 avril 1979, le point culminant de ces manigances fut l’explosion à Toulon, en France. Dans un entrepôt du port maritime, les corps du Osirak destinés aux Arabes furent pulvérisés. Un équipement coûteux fut réduit en tas de métal en une seconde, alors que les autres cargaisons ne furent pas touchées. Officiellement, la responsabilité du « Mossad » pour ces événements n’a jamais été prouvée, mais Viktor John Ostrovski, vétéran des services secrets ayant émigré au Canada dans les années 1990, affirmait dans ses mémoires que tout cela était l’œuvre de ses collègues dirigés par le chef du renseignement de l’époque, Itzhak Hofi, aidés par des sayanim, des Juifs européens sympathisants d’Israël.

« La police française n’a rien communiqué sur son enquête [sur l’explosion du 5 avril 1979], et les journaux ont avancé diverses versions. « France Soir » pensait que la police soupçonnait les ultra-gauchistes, « Le Matin » affirmait que c’était les Palestiniens sur commande de la Libye, et l’hebdomadaire « Le Point » pointait du doigt le FBI. D’autres journaux accusaient le « Mossad », mais un représentant du gouvernement israélien a rejeté ces accusations comme antisémites. »

- Viktor John Ostrovski

Ces opérations peuvent certainement effrayer les pusillanimes — mais Saddam n’en faisait pas partie. Le dictateur irakien versa une autre grosse somme aux partenaires français, qui se mirent à construire un second Osirak.

Fin 1980, le réacteur était prêt, et cette fois aucune mystique ne l’entrava. Il arriva dans les délais au centre nucléaire irakien d’At-Tuwaitha près de Bagdad. Il reçut un nouveau nom — Tammouz (« Juillet »), en hommage au mois où le parti baasiste de Saddam prit le pouvoir en 1968.

Selon les souvenirs de journalistes israéliens, Itzhak Hofi disait à Begin lors de leurs entretiens : que voulez-vous, on ne détruit pas tout avec une cape et un poignard. C’était naïf de penser que quelques assassinats et une explosion arrêteraient à coup sûr les Irakiens. Et puisque les services secrets n’avaient pas assez de moyens, il fallait confier la mission à l’armée.

L’ennemi de mon ennemi

À l’automne 1980, le mécanisme de destruction de « Tammouz » fut involontairement déclenché par Saddam Hussein lui-même. Le 22 septembre, le dictateur ordonna à son armée d’envahir l’Iran voisin, où un an plus tôt la monarchie avait été renversée et où le pouvoir était passé au clergé chiite dirigé par l’ayatollah radical Rouhollah Khomeini.

Saddam voulait s’emparer du Khuzestan perse, une région côtière riche en pétrole à population partiellement arabe, et en même temps renforcer le prestige de l’Irak dans le monde arabo-sunnite, en tant que rempart fiable contre la révolution chiite. Les généraux bagdadis comptaient sur le chaos révolutionnaire chez l’ennemi et espéraient une petite guerre victorieuse. Mais leur invasion s’enlisa rapidement : les Iraniens, au prix de lourdes pertes, enfermèrent l’agresseur dans la zone frontalière.

À Téhéran, comme à Jérusalem, on savait qu’on avait affaire à une puissance nucléaire imminente. Une semaine seulement après l’invasion ennemie, le 30 septembre 1980, l’aviation iranienne lança l’opération « Épée brûlante ». Une escadrille de F-4 Phantom américains hérités du shah attaqua At-Tuwaitha et largua des bombes sur le réacteur. Les Perses obtinrent un succès limité : « Tammouz » survécut, même si son installation fut retardée d’environ trois mois.

Ironiquement, la propagande de Saddam affirmait déjà une alliance de son ennemi avec les « sionistes ». Selon elle, les ayatollahs avaient mis aux commandes des F-4 des mercenaires juifs qui avaient fait le sale boulot à leur place. Apparemment, la propagande bagdadie ne prenait pas cette fake news trop au sérieux — les accusations réciproques de liens avec Israël étaient un vieux jeu des dictatures du Moyen-Orient. Mais précisément, les propagandistes de Bagdad semblèrent attirer le malheur sur le jouet préféré de leur dirigeant.

On ne sait pas exactement quand et dans quelles circonstances Khomeini et ses proches décidèrent de confier la destruction de « Tammouz » aux Israéliens — détestés mais manifestement plus expérimentés en affaires militaires. Il est certain que les pilotes israéliens se préparaient à attaquer At-Tuwaitha dès 1979, et qu’à l’automne 1980, le cabinet de Begin valida définitivement le plan « Opéra ». Beaucoup de membres du gouvernement, dont le ministre de la Défense Ezer Weizman, trouvaient encore cette idée trop risquée. On estimait que l’aviation et la défense antiaérienne irakiennes, équipées de matériel soviétique dernier cri, étaient trop puissantes, qu’Israël ne pourrait réussir qu’au prix de la vie de ses pilotes, et que Jérusalem aurait ensuite des problèmes diplomatiques, quelle que soit l’issue.

Cependant, la majorité des ministres considéra que la vague supplémentaire de condamnations internationales était un moindre mal comparé à la bombe nucléaire chez Saddam. Et personne ne fut gêné par la coopération avec les Perses. Sous le shah, Israël entretenait d’excellentes relations avec l’Iran, si bien qu’après 1979, beaucoup à Jérusalem espéraient que la république islamique « jouerait le jeu » et reviendrait progressivement à une paix, même fragile, avec l’État juif.

« En 1980, Israël a tenté d’avertir Téhéran que l’Irak s’apprêtait à envahir, mais en Iran régnait un tel chaos que peu de responsables officiels et chefs militaires ont vu ou lu entièrement le message. Et quelques heures seulement après le début de l’invasion le 22 septembre, un télex d’Israël est arrivé dans les bureaux du gouvernement iranien, commençant par ces mots : « Comment pouvons-nous vous aider ? »

- Tom Cooper, historien américain

En décembre 1980, les pilotes iraniens, profitant de leurs anciens contacts, transmirent secrètement aux Israéliens des films de la dernière reconnaissance aérienne d’At-Tuwaitha. Selon l’historien suédo-iranien Trita Parsi, en février-mars 1981, des officiers des forces aériennes des deux pays se rencontrèrent en secret en France. Du côté perse, les négociations étaient apparemment menées personnellement par le colonel Jawad Fakouri, commandant de l’aviation. L’officier partagea son expérience de l’« Épée brûlante », garantissant à ses alliés secrets un aérodrome de secours à Tabriz au cas où, et promit de réduire la flotte aérienne irakienne avant la frappe des alliés secrets.

Les Perses tinrent leur promesse. Le 4 avril 1981, les pilotes de Fakouri menèrent un raid très réussi sur la base aérienne irakienne N-3. Selon leurs estimations, ils détruisirent jusqu’à 48 équipements d’origine soviétique et française, dont plusieurs chasseurs-intercepteurs. Il était temps pour les Israéliens de passer à l’action.

Un coup — et « Tammouz » n’est plus

Ironiquement, l’opération « Opéra » fut techniquement possible non pas malgré, mais grâce à la révolution islamique en Iran. En effet, « Opéra » impliquait des conditions très difficiles : parcourir plus de 1000 kilomètres au-dessus du désert, en traversant l’espace aérien de deux États alors hostiles (Jordanie et Arabie saoudite), puis affronter les pilotes irakiens et la défense antiaérienne. Cela rendait le ravitaillement en vol risqué et imposait d’autres contraintes.

La technologie moderne, comme les F-16 Fighting Falcon américains, permettait de contourner ces obstacles, mais Israël n’était même pas sur liste d’attente pour les recevoir au moment de la planification. Et c’est là que les Khomeinistes aidèrent involontairement les Israéliens. La révolution islamique fit échouer les livraisons approuvées par les États-Unis de nouveaux « faucons » à Téhéran, que le ministre israélien de la Défense Weizman obtint aussitôt auprès des partenaires outre-Atlantique. Ensuite, les Israéliens préparèrent pendant plusieurs mois une attaque qui violait de nombreuses normes du droit international.

Au moins une fois, le 8 mai 1981, l’opération fut annulée à la dernière minute. L’opposition de gauche apprit par hasard le plan audacieux, Begin s’angoissa et reporta « Opéra » à des temps meilleurs. L’ordre final et éclair d’exécuter la mission fut donné aux pilotes le 7 juin 1981. À 15h55, une escadrille de huit F-16A du colonel Zeev Raz et six F-15A en escorte décolla de la base d’Ezion.

Le vol commença par un incident. À cause d’un itinéraire mal tracé, les pilotes survolèrent la côte très peuplée du golfe d’Aqaba. Selon une anecdote célèbre, les Israéliens passèrent juste au-dessus du yacht du roi jordanien Hussein Ier. Le monarque, lui-même pilote de formation, aurait compris immédiatement qui volait en F-16 et où. Hussein aurait même ordonné de signaler ce qu’il avait vu à Bagdad. Pour une raison inconnue, personne chez ses sujets ne réussit à joindre leurs voisins, et l’équipe de Raz poursuivit tranquillement sa mission.

Les pilotes israéliens connaissaient très bien leurs ennemis et maîtrisaient parfaitement plusieurs dialectes arabes. Après Aqaba, l’escadrille « opératique » se fit passer par radio auprès des contrôleurs locaux pour des Saoudiens égarés, puis, au-dessus de l’Arabie, pour des Jordaniens. Grâce au renseignement, Raz connaissait les zones aveugles de la défense antiaérienne ennemie à la frontière saoudo-irakienne et les traversa avec succès vers sa cible.

Comme s’en souvenaient plus tard les spécialistes militaires soviétiques présents en Irak en 1981, les officiers de Saddam à At-Tuwaitha ne s’attendaient pas à un raid sioniste. Certes, les Arabes redoutaient une menace venant de l’est, des Perses, mais ne soupçonnaient pas de piège venant de l’ouest. Selon une version, à 18h30 le 7 juin, la majorité des malheureux défenseurs du site stratégique étaient partis dîner, laissant certains radars sans surveillance.

Bien sûr, Raz et son équipe n’avaient pas espéré une telle chance. Ils accomplirent donc leur mission avec une précision extrême. À 20 kilomètres de la cible, les bombardiers volant sous les radars piquèrent puis remontèrent rapidement, juste au-dessus du précieux « Tammouz ». L’opération dura moins de deux minutes : en ce temps, les Israéliens larguèrent 16 bombes américaines sur le réacteur, dont entre huit et treize atteignirent leur cible.

« Le commandant de l’aviation David Ivri nous contacta au retour : « Souvenez-vous, le vol ne s’achève qu’au hangar. Soyez prudents à l’atterrissage. » Mais dans sa voix, nous entendions sa fierté et sa satisfaction. Et nous étions nous-mêmes extrêmement fiers — nous avions réussi sans aucune perte. »

- Amos Yadlin, pilote israélien

Ce n’est qu’après le bombardement que les militaires irakiens daignèrent tirer sur les assaillants. Ils disposaient des derniers modèles de défense antiaérienne comme le soviétique « Kub », mais les minutes précieuses étaient déjà perdues — l’équipe de Raz prenait la direction de l’ouest. La technologie ne put compenser la simple négligence humaine.

Une guerre non gagnée, des leçons non apprises

La première conséquence de « l’Opéra » fut une purge impitoyable à la manière stalinienne parmi les officiers de la défense antiaérienne irakienne. Des dizaines d’officiers de tous grades furent envoyés en prison et fusillés.

Cette hécatombe ne relança pas le programme nucléaire de Saddam. L’inflexible dictateur tenta de redémarrer le projet sur d’autres sites, mais ces efforts furent vains : les prix du pétrole chutaient et la guerre contre l’Iran dévorait de plus en plus de ressources. L’arme tant convoitée ne fut jamais obtenue durant les 22 années restantes au pouvoir du dictateur bagdadi.

C’est peut-être ce manque d’atout qui fit défaut à l’Irak dans la guerre déclenchée contre les Iraniens. Ce conflit dura jusqu’en 1988, fit environ un million de morts des deux côtés et ne fit pas reculer d’un centimètre la frontière nationale. Les services secrets et l’armée israéliens aidèrent secrètement Téhéran jusqu’à la fin du conflit (renseignements, livraisons ciblées de matériel et de munitions), mais les ayatollahs ne reconsidérèrent jamais leur haine officielle envers l’État juif.

La société israélienne considéra « Opéra » comme une victoire nationale. Le 30 juin 1981, le parti de Begin, le Likoud, et ses alliés remportèrent les élections législatives. Le Premier ministre sortant forma un nouveau gouvernement, dont le bilan fut cependant mitigé. Notamment, c’est sous son mandat que Tsahal lança sa propre « opération spéciale », en s’engageant imprudemment dans le long conflit libanais.

Au niveau international, la frappe israélienne contre l’Irak fut logiquement désapprouvée par presque tous. Le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale de l’ONU condamnèrent prévisiblement l’attaque contre un État souverain, exprimèrent leur inquiétude et leur profonde préoccupation. Des orateurs de gauche à travers le monde qualifièrent Israël d’État terroriste, et beaucoup de politiciens de droite se joignirent à eux.

« Le monde entier a été scandalisé par le raid israélien du 7 juin 1981. « Une attaque armée dans de telles circonstances ne peut être justifiée. C’est une violation grave du droit international », clamait Margaret Thatcher. Jeane Kirkpatrick, ambassadrice américaine à l’ONU, fut tout aussi sévère, comparant l’événement à l’invasion soviétique en Afghanistan. La presse américaine ne mâchait pas ses mots. « L’attaque surprise d’Israël était un acte d’agression impardonnable et myope », affirmait le New York Times. »

- Jordan Steil, journaliste britannique

« Opéra » compliqua nettement les relations de Jérusalem avec Paris. Bien que les Israéliens aient délibérément frappé un dimanche (en pariant que les spécialistes européens d’At-Tuwaitha seraient en congé), un ingénieur français de 25 ans, Damien Chaussepied, mourut sur le site avec dix Irakiens. Un an plus tard, Israël versa discrètement une compensation à sa famille, mais l’incident laissa un goût amer chez de nombreux Français.

Cependant, dans la société israélienne, la « doctrine Begin » s’imposa à partir de ce moment : en cas d’extrême urgence, il est possible de violer la souveraineté d’un autre pays si l’existence même d’Israël est en jeu. Et la possession d’armes nucléaires par un ennemi potentiel est évidemment la première menace à prendre en compte. Il est même étonnant qu’après 44 ans, ce principe ait été oublié dans ce même pays qui avait aidé Israël lors de l’opération « Opéra ».

Sur la photo principale — un F-16A piloté par Ilan Ramon, participant au raid sur At-Tuwaitha, et qui devint plus tard le premier cosmonaute israélien. Photo : Wikipedia / KGyST