Unterstützen Sie den Autor!

Operation „Opera«. Wie Iran und Israel 1981 gemeinsam (!) den irakischen Diktator seiner Atombombe beraubten

Besonders pikant macht diese Geschichte heute die Tatsache, dass Israel damals aktiv (wenn auch heimlich) vom Iran unterstützt wurde – nicht mehr vom alten Schah, sondern vom uns bekannten chomeinistischen Regime. Warum unterstützte die Islamische Republik den Schlag der Zionisten gegen ihre eigenen muslimischen Glaubensbrüder?

Die andauernde israelische Operation „Volk wie ein Löwe« erschütterte die ganze Welt. Nach vielen Jahren des Muskelspiels, Stellvertreterkriegen und Spionageaktionen schlug der jüdische Staat erstmals direkt gegen den Iran zu. Und es entsteht der Eindruck, dass die Islamische Republik trotz aller demonstrativen Kriegslust nicht auf einen echten Kampf mit dem „zionistischen Gebilde« vorbereitet war. Sollte der Konflikt nicht kippen, droht Teheran mindestens der Verlust hochrangiger Offiziere, zentraler Kernphysiker und wichtiger Anlagen des Atomprogramms.

Eine solche Entwicklung wäre nicht beispiellos. Vor 44 Jahren beraubte Israel bereits eine andere Diktatur ihrer Atomwaffen, die unaufhörlich erklärte, die Juden ins Meer werfen zu wollen – und das in einem Land mit ähnlichem Namen: Irak zur Zeit Saddams Hussein. Diese Ereignisse gingen als Operation „Opera« (auch bekannt als „Babylon«) in die Geschichte ein.

Die Bombe für ein nicht zustande gekommenes Imperium

Im Jahr 2025 fällt es schwer vorzustellen, dass der Irak vor nur 40 bis 45 Jahren Anspruch auf die Führerschaft in der gesamten arabischen Welt erhob. Ende der 1970er Jahre gewann das lokale politische Leben – zuvor fast 20 Jahre geprägt von blutigen Umstürzen und kurzlebigen Diktaturen – an Stabilität. Das Land bekam einen „dauerhaften« Autokraten, den nicht unbekannten Saddam Hussein Abd al-Madschid al-Tikriti.

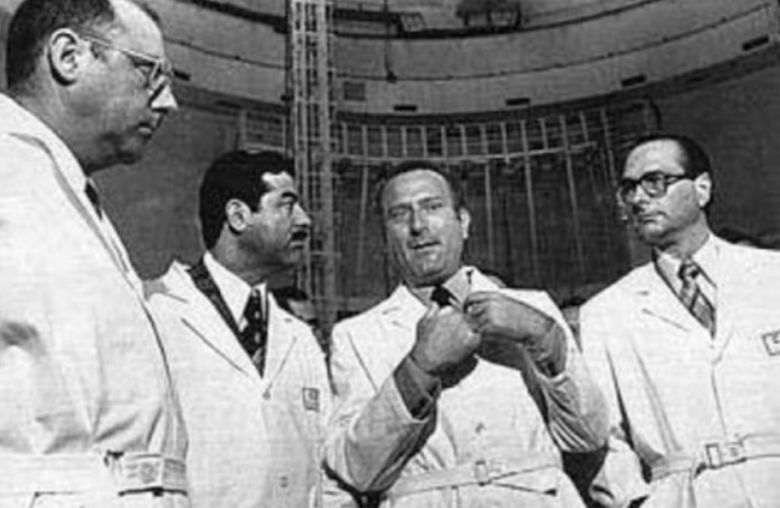

Zu diesem Zeitpunkt war Saddam noch weit entfernt von seinem endgültigen Bild – dem verlassenen, jämmerlichen alten Mann mit wirrem Bart und halb wahnsinnigem Blick. Er war ein junger (geboren 1937), energischer und charismatischer Politiker, der sowohl im Nahen Osten als auch darüber hinaus Respekt genoss. Zur Erinnerung: Während des Kalten Krieges war der Irak eine säkulare Republik, proklamierte den Aufbau des „arabischen Sozialismus« und galt als wichtiger Verbündeter der UdSSR in seiner Region.

Saddam strebte für sein Land nach imperialer Größe. Er sah Bagdad als Führer der gesamten arabischen Welt und schien dafür alle Karten in der Hand zu haben. Der bisherige Anwärter, Ägypten, war durch die Camp-David-Abkommen mit Israel zur gleichen Zeit zum Außenseiter im Nahen Osten geworden, und nach der Ölkrise 1973 regneten Milliarden von Dollar auf den ölreichen Irak. Dementsprechend erklärten die lokalen Machthaber ständig ihren tiefen Hass auf den Zionismus, unterstützten verschiedene palästinensische Kämpferorganisationen und beschlossen schließlich, die erste Atommacht in der muslimischen Welt zu werden.

Der offensichtlichste Partner, die Sowjetunion, war hier nicht besonders eifrig mit Hilfe. Bereits 1975 wurde Saddam im Kreml klar gemacht, dass Moskau nur ein Atomprogramm für friedliche Zwecke unter Kontrolle der IAEO unterstützen würde. Der Iraker nahm es nicht übel und suchte neue Freunde, zumal sein Land weiterhin mit Öldollars überschüttet wurde. Im Herbst 1975 bot der französische Premierminister Jacques Chirac den Arabern den Reaktor Osirak mit 70 MW Leistung, das Forschungslabor Isis und einen Jahresvorrat angereicherten Urans an. Der Preis betrug nur drei Milliarden US-Dollar.

Formal ging es erneut ausschließlich um friedliche Nutzung der Atomenergie. Allerdings umgingen die Franzosen im Unterschied zur UdSSR geschickt internationale Kontrollmechanismen und gaben ihren Partnern indirekt grünes Licht für militärische Entwicklungen. Gleichzeitig verweigerte Paris dem Irak eine ganze Reihe von Materialien und Ausrüstungen, die für die Herstellung des kritisch wichtigen Plutoniums notwendig waren. Saddams Berater entschieden, dass das französische Kokettieren nicht kritisch sei – die fehlenden Mengen Uran und Komponenten wie die heiße Kammer könnte der Irak punktuell in anderen Ländern kaufen, von Brasilien bis zur Bundesrepublik Deutschland. Mit deren Hilfe sollte die arabische Republik ihr Plutonium gewinnen.

Hier muss angemerkt werden: In der westlichen Wissenschaft herrscht bis heute kein Konsens darüber, wie ehrlich Paris in seinen Spielen mit dem Irak war. 2005 erklärte der Harvard-Professor Richard Wilson, die französischen Ingenieure seien listig gewesen. Angeblich hätten sie den Osirak mit einem absichtlichen Defekt konstruiert, der es Saddams Ingenieuren später unmöglich gemacht hätte, Plutonium in der erforderlichen Qualität zu produzieren.

„Der Osirak-Reaktor, den Israel im Juni 1981 bombardierte, konnte keine [Atom-]Bomben produzieren. Der französische Ingenieur Yves Girard hat ihn eindeutig ungeeignet für diesen Zweck entworfen. Das war für mich während meines Besuchs [im Irak] 1982 offensichtlich.«

- Richard Wilson

Diese Einschätzung stammt jedoch 24 Jahre nach der Operation „Opera«. Anfang der 1980er Jahre betrachteten ausländische Beobachter den Saddam-Irak als kurz vor der nuklearen Macht. Zum Beispiel behauptete der sowjetische Nahostexperte Valeri Jarjomenko: Im Frühjahr 1981 prognostizierten Moskauer Experten, dass Saddams Kernphysiker bis 1983–1985 jährlich 3–5 Bomben produzieren könnten. Spuren französischer List bemerkten die sowjetischen Spezialisten damals nicht.

Für die UdSSR war der neue Status des Irak nur ein Faktor der Spannungen im Kalten Krieg. Ein anderes Land sah in der tödlichen Waffe für Saddam jedoch eine Bedrohung für die eigene Existenz. Natürlich war das Israel, das Saddam unermüdlich als Hauptfeind aller Muslime anprangerte.

Umhang und Dolch helfen nicht mehr

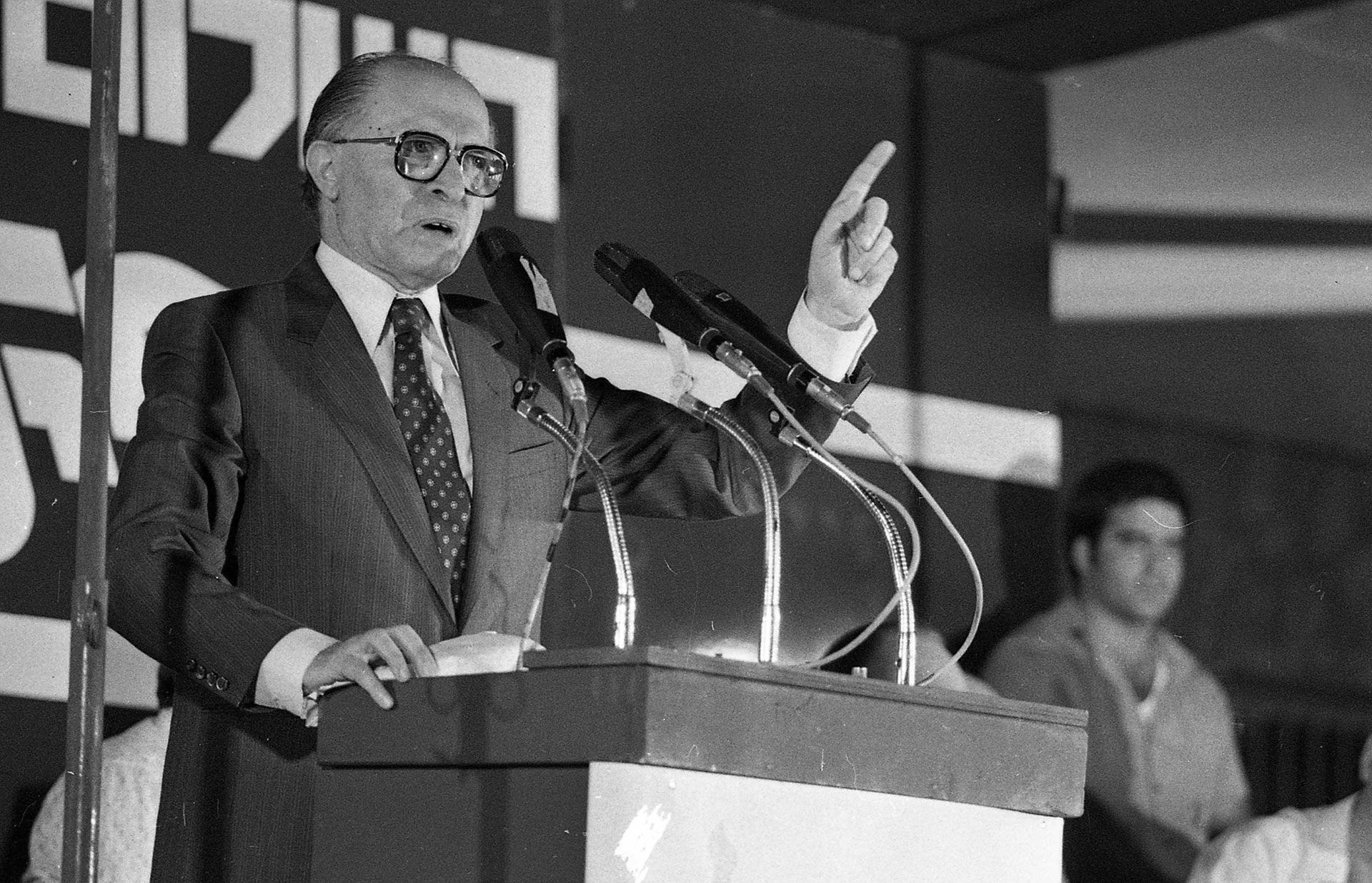

Seit Ende der 1970er Jahre löste die französisch-irakische Zusammenarbeit in Jerusalem immer größere Besorgnis aus. Zunächst versuchten die Israelis, die Angelegenheit diplomatisch zu lösen, doch Paris beharrte hartnäckig auf seiner Linie: Unser Atom ist friedlich, ihr braucht keine Angst zu haben. Daraufhin änderten die Israelis ihre Herangehensweise. Zum Glück wurde im Sommer 1977 die linke Regierung des Friedensstifters Jitzchak Rabin durch die rechte, härtere Regierung von Menachem Begin abgelöst.

Nach dem Regierungswechsel in Israel folgten eine Reihe mysteriöser Vorfälle in Europa, die das irakische Atomprogramm trafen. Einige der in den Westen entsandten arabischen Wissenschaftler wurden in Hotels mit aufgeschlitzter Kehle gefunden, andere starben plötzlich an unbekannten Krankheiten. Die Polizei fand keine Beweise, und die fast einzige Zeugin (eine Pariser Sexarbeiterin, die kurz vor ihrem Tod von einem Irakischen angerufen wurde) starb sofort bei einem Unfall. Parallel erhielten europäische Firmen, die mit Arabern zusammenarbeiteten, anonyme Drohungen von angeblichen Terroristen und sahen sich einer Welle plötzlicher Entlassungen gegenüber.

Am 5. April 1979 gipfelte all diese Teufelei in einer Explosion in Toulon, Frankreich. Im Lager des Seehafens flogen die Gehäuse des Osirak in die Luft, die auf den Versand an die Araber warteten. Teure Ausrüstung wurde in Sekunden zu einem Haufen Metall, während andere Lagergüter unversehrt blieben. Offiziell ist die Schuld des „Mossad« an diesen Vorfällen bis heute nicht bewiesen, aber der in den 1990er Jahren nach Kanada ausgewanderte Geheimdienstveteran Viktor John Ostrowski behauptete in seinen Memoiren, dass all dies die Arbeit seiner Kollegen unter der Leitung des damaligen Geheimdienstchefs Jitzchak Hofi sei, unterstützt von Sayanim, pro-israelischen europäischen Juden.

„Die französische Polizei gab keine Informationen zu ihren Ermittlungen [der Explosion vom 5. April 1979] heraus, und die Zeitungen stellten die verschiedensten Theorien auf. „France Soir« zum Beispiel vermutete, die Polizei verdächtige ultralinke Gruppen, „Le Matin« behauptete, die Palästinenser hätten im Auftrag Libyens gehandelt, und die Wochenzeitung „Le Point« deutete auf das FBI. Andere Zeitungen beschuldigten den „Mossad«, doch ein Sprecher der israelischen Regierung wies diese Anschuldigungen als antisemitisch zurück.«

- Viktor John Ostrowski

Solche Operationen können zweifellos Feiglinge erschrecken – doch Saddam gehörte nicht dazu. Der irakische Diktator zahlte den französischen Partnern eine weitere runde Summe in Dollar, und diese machten sich an den zweiten Osirak.

Ende 1980 war der Reaktor fertig, und diesmal schadete ihm kein mystisches Unglück. Rechtzeitig erreichte die Anlage das irakische Kernzentrum Et-Tuwaitha nahe Bagdad. Dort bekam sie einen neuen Namen – Tammuz („Juli«), nach dem Monat, in dem die Baath-Partei Saddams 1968 die Macht ergriff.

Nach Berichten israelischer Journalisten zu urteilen, zuckte Jitzchak Hofi in Gesprächen mit Begin mit den Schultern: Man könne nicht alles nur mit Umhang und Dolch zerstören. Es sei naiv zu glauben, dass ein paar gezielte Liquidierungen und eine Explosion die Irakis garantiert aufhalten würden. Und da die Möglichkeiten der Geheimdienste nicht ausreichten, sollte die Sache nun der Armee übergeben werden.

Der Feind meines Feindes

Im selben Herbst 1980 aktivierte Saddam Hussein unfreiwillig den Mechanismus zur Zerstörung von „Tammuz«. Bereits am 22. September befahl der Diktator seiner Armee, in den Nachbarstaat Iran einzufallen, wo ein Jahr zuvor die Monarchie gestürzt und die schiitische Geistlichkeit unter Führung des radikalen Ayatollah Ruhollah Chomeini an die Macht gekommen war.

Saddam wollte den Persern die ölreiche Küstenregion Chuzestan mit teilweise arabischer Bevölkerung entreißen und zugleich den Ruf des Irak in der arabisch-sunnitischen Welt als verlässlichen Wächter gegen die schiitische Revolution stärken. Die Bagdader Generäle setzten auf die revolutionäre Unordnung beim Gegner und hofften auf einen kurzen, siegreichen Krieg. Doch ihre Invasion kam schnell ins Stocken – mit enormen Verlusten sperrten die Iraner den Aggressor in der Grenzregion ein.

In Teheran wie in Jerusalem war man sich bewusst, dass man es mit einer kurz bevorstehenden Atommacht zu tun hatte. Nur eine Woche nach der feindlichen Invasion, am 30. September 1980, führten die iranischen Luftstreitkräfte die Operation „Verbranntes Schwert« durch. Ein Schwarm der noch vom Schah erhaltenen US-amerikanischen F-4-Phantoms flog nach At-Tuwaitha und warf Bomben auf den Reaktor ab. Die Perser erzielten jedoch nur begrenzten Erfolg. „Tammuz« überlebte, wenn auch mit einer Verzögerung von etwa drei Monaten.

Ironischerweise behauptete die Propaganda Saddams schon damals, sein Gegner habe sich mit den „Zionisten« verschworen. Angeblich hätten die Ayatollahs jüdische Söldner an die Steuerknüppel der F-4 gesetzt, die für die Chomeinisten die ganze schmutzige Arbeit erledigten. Wahrscheinlich maß der irakische Agitprop diesem Fake keine große Bedeutung bei – gegenseitige Anschuldigungen über Verbindungen zu Israel waren altes Spiel der Nahostdiktaturen. Doch gerade die Propagandisten aus Bagdad schienen damit Unglück über das Lieblingsspielzeug ihres Herrschers heraufzubeschwören.

Es ist nicht genau bekannt, wann und unter welchen Umständen Chomeini und seine Vertrauten beschlossen, die Zerstörung von „Tammuz« den Israelis anzuvertrauen – den offen verhassten, aber militärisch eindeutig erfahreneren Gegnern. Sicher ist, dass israelische Piloten bereits seit 1979 auf einen Angriff auf At-Tuwaitha vorbereitet waren und im Herbst 1980 das Kabinett Begin den Plan „Opera« endgültig genehmigte. Viele Regierungsmitglieder, darunter Verteidigungsminister Ezer Weizman, hielten die Idee bis zuletzt für zu riskant. Man ging davon aus, dass die mit modernster sowjetischer Technik ausgestatteten Luftwaffen- und Luftabwehrkräfte des Irak zu stark seien, Israel nur auf Kosten der Leben seiner Piloten Erfolg haben könne und Jerusalem bei jedem Ausgang diplomatische Probleme drohten.

Doch die Mehrheit der Minister betrachtete eine weitere Welle internationaler Verurteilung als geringeres Übel im Vergleich zur Atombombe bei Saddam. Zumal die Zusammenarbeit mit den Persern niemanden störte. Unter dem Schah hatte Israel ausgezeichnete Beziehungen zu Iran, sodass viele in Jerusalem hofften, die Islamische Republik werde „ein bisschen spielen« und allmählich zumindest zu einem schlechten Frieden mit dem jüdischen Staat zurückkehren.

„Israel versuchte [1980], Teheran zu warnen, dass der Irak eine Invasion plante, aber im Iran herrschte ein solches Chaos, dass nur wenige Offizielle und Militärführer die Botschaft sahen oder vollständig lasen. Und nur wenige Stunden nach Beginn der irakischen Invasion am 22. September erreichte ein Telex aus Israel die Büros der iranischen Regierung mit den Worten: „Wie können wir helfen?«

- Tom Cooper, amerikanischer Historiker

Im Dezember 1980 übergaben iranische Piloten, dank alter Kontakte, heimlich Filmaufnahmen der letzten Luftaufklärung von At-Tuwaitha an die Israelis. Wie der schwedisch-iranische Historiker Trita Parsi später berichtete, trafen sich im Februar-März 1981 Offiziere der Luftstreitkräfte beider Staaten vertraulich in Frankreich. Auf persischer Seite führte angeblich der Luftwaffenkommandeur Oberst Jawad Fakuri die Verhandlungen. Er teilte Erfahrungen der Operation „Verbranntes Schwert«, garantierte den geheimen Verbündeten einen Ausweichflughafen in Tebriz und versprach, die irakische Luftwaffe vor dem Angriff der geheimen Verbündeten auszudünnen.

Die Perser hielten ihr Wort. Am 4. April 1981 führten Fakuris Piloten einen äußerst erfolgreichen Angriff auf die irakische Luftwaffenbasis N-3 durch. Nach iranischer Einschätzung zerstörten sie bis zu 48 Einheiten sowjetischer und französischer Technik, darunter mehrere Abfangjäger. Nun war die Zeit für den Zug der Israelis gekommen.

Ein Schlag – und „Tammuz« ist weg

Ironischerweise wurde die Operation „Opera« technisch nicht trotz, sondern wegen der Islamischen Revolution im Iran möglich. Denn „Opera« stellte sehr harte Anforderungen: Über 1000 Kilometer Wüste zu fliegen, dabei den Luftraum zweier damals feindlicher Staaten (Jordanien und Saudi-Arabien) zu durchqueren und anschließend einen Kampf mit irakischen Piloten und Luftabwehr zu bestehen. Das machte Luftbetankungen riskant und legte weitere Beschränkungen fest.

Moderne Technik wie die amerikanischen F-16 Fighting Falcon erlaubte es, Hindernisse zu umgehen – doch Israel stand zum Zeitpunkt der Planung der Operation noch nicht einmal auf der Warteliste für deren Lieferung. Und hier halfen den Juden unerwartet die Chomeinisten. Die Islamische Revolution stoppte die von den USA genehmigten Lieferungen neuer „Falcons« an Teheran, und Israels Verteidigungsminister Weizman bat die Übersee-Partner um die Jets. Danach bereiteten die Israelis monatelang einen Angriff vor, der gegen eine ganze Reihe internationaler Rechtsnormen verstieß.

Mindestens einmal, am 8. Mai 1981, wurde die Operation in letzter Minute abgesagt. Die linke Opposition erfuhr unerwartet von dem kühnen Plan, Begin wurde nervös und verschob „Opera« auf bessere Zeiten. Den finalen Blitzbefehl erhielten die Piloten am 7. Juni 1981. Um 15:55 startete eine Staffel aus acht F-16A unter Oberst Zeev Raz und sechs F-15A als Begleitgruppe vom Flugplatz Etzion.

Der Flug begann mit einem Malheur. Wegen einer unachtsam geplanten Route flogen die Piloten über die dicht besiedelte Küste des Golfes von Akaba. Einer verbreiteten Anekdote zufolge flogen die Israelis direkt über die Yacht von König Hussein I. von Jordanien. Der verwunderte Monarch – selbst ausgebildeter Militärpilot – erkannte angeblich, wer und wohin mit den F-16 flog. Hussein soll sogar den Befehl gegeben haben, die Sichtung nach Bagdad zu melden. Aus unbekannten Gründen erreichte jedoch niemand in seinem Gefolge die Nachbarn, und Raz’ Männer setzten ihren Einsatz ruhig fort.

Die israelischen Piloten kannten ihre Feinde zu gut und beherrschten verschiedene arabische Dialekte perfekt. Nach dem Überfliegen von Akaba gaben sie sich bei den lokalen Fluglotsen per Funk erfolgreich als verirrt gemeldete Saudis aus, und über dem Gebiet Saudi-Arabiens taten sie dasselbe als Jordanier. Dank der Aufklärung wusste Raz auch von „blinden« Zonen der gegnerischen Luftabwehr an der saudisch-irakischen Grenze und durchflog diese geschickt in Richtung Ziel.

Wie sowjetische Militärberater, die 1981 im Irak tätig waren, später berichteten, waren Saddams Offiziere in At-Tuwaitha nicht auf einen Angriff der Zionisten vorbereitet. Die Araber erwarteten Bedrohungen vor allem aus dem Osten von den Persern, aber nicht aus dem Westen. Einer Version zufolge verließen die meisten der schlecht ausgebildeten Verteidiger gegen 18:30 am 7. Juni den strategischen Ort zum Abendessen, und einige Radarstationen blieben völlig unbeaufsichtigt.

Natürlich hatten Raz und sein Team mit solchem Glück nicht gerechnet. Sie erledigten ihre Aufgabe daher äußerst präzise. 20 Kilometer vor dem Ziel stürzten die unter den Radaren fliegenden Bomber in einen Sturzflug und stiegen dann schnell wieder auf – direkt über dem ersehnten „Tammuz«. Die Operation dauerte weniger als zwei Minuten: In dieser Zeit warfen die Israelis 16 amerikanische Bomben auf den Reaktor ab, von denen acht bis dreizehn ihr Ziel genau trafen.

„Luftwaffenkommandeur David Ivri meldete sich bei uns auf dem Rückflug: „Denkt daran, der Flug endet erst in der Halle. Seid vorsichtig bei der Landung.« Aber wir hörten an seiner Stimme, dass er stolz und zufrieden war. Und wir selbst waren auch wahnsinnig stolz – wir hatten das Ergebnis ohne Verluste erreicht.«

- Amos Jadlin, israelischer Pilot

Erst nach dem Bombardement eröffneten die irakischen Streitkräfte das Feuer auf die Angreifer. Die Araber verfügten über modernste Luftabwehrsysteme wie den sowjetischen „Kub«, aber die wertvollen Minuten waren bereits verloren – Raz’ Leute steuerten nach Westen. Die Technik konnte menschliche Nachlässigkeit nicht ausgleichen.

Ein nicht gewonnener Krieg, nicht gelernte Lektionen

Die erste Folge von „Opera« war eine stalinistisch gnadenlose Säuberung unter den Offizieren der irakischen Luftabwehr. Dutzende Offiziere verschiedener Dienstgrade wurden ins Gefängnis und zu Erschießungskommandos geschickt.

Diese Massaker konnten Saddams Atomprogramm nicht wiederbeleben. Der unbeugsame Diktator versuchte, das Projekt an anderen Standorten neu zu starten, doch diese Bemühungen führten zu nichts: Die Ölpreise fielen, und der Krieg mit dem Iran verschlang immer mehr Mittel. Die ersehnte Waffe erhielt der Diktator Bagdads in den verbleibenden 22 Jahren seiner Herrschaft nicht.

Vielleicht war genau dieser Trumpf dem Irak im Krieg gegen den Iran gefehlt. Dieser dauerte bis 1988, forderte auf beiden Seiten etwa eine Million Tote und verschob die Staatsgrenze keinen Meter. Israels Geheimdienste und Armee halfen Teheran bis zum Ende des Konflikts heimlich (mit Geheimdienstinformationen, punktuellen Lieferungen von Technik und Munition), doch die Ayatollahs überdachten ihren offiziellen Hass auf den jüdischen Staat nie.

Die israelische Gesellschaft nahm „Opera« als landesweiten Sieg wahr. Am 30. Juni 1981 gewann die von Begin geführte Partei „Likud« mit ihren Verbündeten die Parlamentswahl. Der amtierende Premier bildete erneut eine Regierung, deren Arbeit jedoch zwiespältig ausfiel. Insbesondere unter seiner Führung fand das Militär seine „Spezialoperation« – als es unbedacht in den langwierigen libanesischen Konflikt eingriff.

Auf internationaler Ebene wurde der israelische Schlag gegen den Irak erwartungsgemäß kaum gewürdigt. Der Sicherheitsrat und die Generalversammlung der UN verurteilten den Angriff auf einen souveränen Staat, äußerten Besorgnis und tiefe Beunruhigung. Linke Sprecher weltweit brandmarkten Israel als Terrorstaat, dem sich viele rechte Politiker anschlossen.

„Die Welt war empört über den Überfall Israels am 7. Juni 1981. „Ein bewaffneter Angriff unter solchen Umständen kann nicht gerechtfertigt werden. Er stellt eine schwere Verletzung des Völkerrechts dar«, – donnerte Margaret Thatcher. Jean Kirkpatrick, US-Botschafterin bei den UN, war ähnlich streng und verglich das Geschehen mit dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan. Die amerikanischen Zeitungen malten in kräftigen Farben. „Der plötzliche Angriff Israels war ein Akt unverzeihlicher und kurzsichtiger Aggression«, – erklärte die New York Times.«

- Jordan Steil, britischer Journalist

„Opera« erschwerte spürbar die Beziehungen Jerusalems zu Paris. Obwohl die Israelis bewusst an einem kalendarischen Sonntag zuschlugen (in der Erwartung, dass die europäischen Spezialisten in At-Tuwaitha ruhen), kam bei dem Angriff neben zehn Irakern auch ein französischer Ingenieur ums Leben, der 25-jährige Damien Chospier. Ein Jahr später zahlte Israel ohne viel Aufsehen Entschädigung an seine Familie, doch bei vielen Franzosen blieb ein bitterer Nachgeschmack.

Dennoch etablierte sich in der israelischen Gesellschaft seitdem die „Begin-Doktrin«: In Ausnahmefällen ist es möglich, die Souveränität anderer Staaten zu verletzen, wenn das Schicksal Israels auf dem Spiel steht. Und der Besitz von Atomwaffen durch einen potenziellen Gegner ist offensichtlich die erste Bedrohung auf der Liste. Es ist sogar erstaunlich, dass 44 Jahre später dieses Prinzip in genau dem Land vergessen wurde, das den Israelis bei der Operation „Opera« half.

Auf dem Hauptfoto: F-16A-Pilot Ilan Ramon, der an dem Angriff auf At-Tuwaitha beteiligt war – später der erste israelische Astronaut. Foto: Wikipedia / KGyST