¡Apoya al autor!

«Francia no necesita la verdad. Necesita esperanza»

Ya siendo presidente, de Gaulle solía decir que era el único político que defendía los intereses de Francia, porque tanto la izquierda como la derecha lo criticaban. Hay algo de verdad en eso.

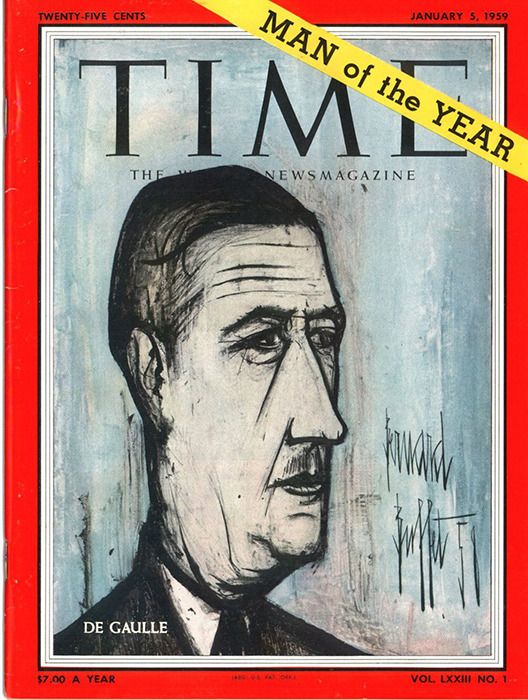

El 25 de agosto de 1944 París fue liberado de la ocupación alemana. Esa misma noche, el general de Gaulle llegó al ayuntamiento —el Hôtel de Ville— donde pronunció un discurso histórico ante los parisinos reunidos. «¡París! París ultrajado, herido, sufrido, pero libre! París que conquistó su libertad por sí mismo, París liberado por su propio pueblo con el apoyo de los ejércitos franceses, con el apoyo de toda Francia que lucha, Francia única, verdadera y eterna», exclamó el líder de la Francia Libre, cuya voz potente era mucho más conocida que su imponente figura de dos metros y su rostro alargado con ojos pequeños y nariz prominente. «El general del micrófono» —como lo llamó la propaganda nazi-vichysta por sus legendarios programas en la BBC— apareció por primera vez en carne y hueso en su tierra natal desde el inicio de la guerra. Su discurso improvisado no solo marcó la liberación de Francia y su capital, sino que dio origen al mito gaullista, que cambió no solo el destino del propio general, sino también la historia de su país.

En su discurso, de Gaulle no mencionó ni a las fuerzas aliadas ni al Consejo Nacional de la Resistencia, cuya contribución a la liberación de París y Francia fue invaluable. Así sentó las bases de su propia mitología.

Primero, de Gaulle de facto se declaró a sí mismo libertador de Francia y París.

Al estar en el lugar y momento adecuados, el general logró no solo confirmar su legitimidad —activamente disputada por otros miembros de la resistencia— sino darle una dimensión nacional y popular, como si él fuera la encarnación misma de esa «Francia que lucha».

En segundo lugar, de Gaulle creó otro mito que el historiador Henri Rousso llamó más tarde «resistencialista». El mito resistencialista sostiene que la mayoría de los franceses resistieron tanto a los alemanes como a sus compatriotas colaboracionistas. Surgió en la frontera entre la sincera —y muy mística— fe de de Gaulle en una Francia eterna, grande e impecable, y la intención de falsificar la realidad histórica en beneficio de sus intereses políticos.

Los tres volúmenes de las «Memorias de guerra» de de Gaulle comienzan con estas palabras icónicas: «Toda mi vida he tenido una idea clara de Francia». A menudo, esta idea chocaba frontalmente con los hechos históricos. Porque el general comprendió rápidamente que la historia es, ante todo, un mito nacional, cuyo autor y personaje puede ser él mismo.

En 1969, Marcel Ophüls completó su emblemático documental «La tristeza y la piedad», en el que expuso una «otra» historia de la ocupación alemana, atacando frontalmente el mito resistencialista. La película fue censurada y no se emitió en televisión. Más tarde, Ophüls contó que cuando le preguntaron a de Gaulle por qué la película no llegó a las pantallas, respondió: «Francia no necesita la verdad. Necesita esperanza».

***

Las raíces del mito gaullista se remontan al inicio de la Segunda Guerra Mundial. El discurso de llamado a la resistencia que de Gaulle pronunció el 18 de junio de 1940 en Londres se convirtió primero en la carta de presentación del general y luego —ya durante la guerra— en uno de los elementos centrales de su simbolismo. Curiosamente, no muchos compatriotas suyos escucharon ese famoso llamado. Los historiadores creen que quienes lo oyeron no lo entendieron, y quienes lo entendieron y decidieron tomar las armas no lo oyeron. De Gaulle le dio a su llamado un significado fundamental para su imagen, mencionándolo cada 18 de junio durante la guerra. Según su interpretación, él era el primer resistente, el único que en una situación de catástrofe nacional y caos generalizado tuvo el valor de unir a los afines y continuar la lucha. Esta narrativa política —cuando menos, históricamente forzada— le sirvió en más de una ocasión tras su regreso al poder en 1958.

La longevidad política del general —casi treinta años en la escena política francesa— se explica en gran medida por su habilidad para usar su legitimidad histórica como jefe de la Resistencia, un hombre por definición leal a Francia y sus ideales, a diferencia de quienes colaboraron con el enemigo y lo traicionaron.

La historia de de Gaulle es la historia de la capacidad para encarnar el poder, la cultura y los valores de modo que millones de franceses puedan encontrar en la imagen política gaullista algo familiar y parecido a ellos —algo propio.

El historiador Jean Garrigues escribió que la singularidad y universalidad de la figura del general radica en que logró encarnar el triptique heroico clásico de la historia francesa: unificador, luchador y profeta. Así pudo desempeñar simultáneamente tres funciones políticas fundamentales, inalcanzables para cualquiera de sus predecesores al frente de la república: unir a los franceses, protegerlos e inspirarlos a soñar con un futuro nuevo. Probablemente solo dos líderes franceses —Luis XIV y Napoleón Bonaparte— lograron algo parecido. Sin embargo, ellos no compartían las convicciones democráticas y republicanas. ¿Hasta qué punto de Gaulle fue realmente republicano?

Ya siendo presidente, de Gaulle solía decir que era el único político que defendía los intereses de Francia, porque tanto la izquierda como la derecha lo criticaban. Hay algo de verdad en eso. En 1946, de Gaulle dejó el gobierno, convencido de que los esfuerzos de los socialistas y, sobre todo, de los comunistas habían devuelto al país el «régimen de partidos» que lo había destruido seis años antes. Al negarse a participar en intrigas políticas, coaliciones partidistas y otros juegos ideológicos, el general decidió retirarse a su finca en el campo, en la aldea de Colombey-les-Deux-Églises.

Salvo por algunas apariciones públicas y conferencias de prensa, de Gaulle prácticamente desapareció del radar. Se concentró en dos proyectos principales.

Primero, de Gaulle se dedicó a escribir sus memorias para contar a los franceses tanto su papel en su historia como su visión de la misma. También siguió pensando en una reforma radical de las instituciones francesas, perfeccionando el proyecto de nueva constitución presentado en Bayeux en junio de 1946. El general presentía que aún le esperaba un papel importante en la historia de Francia.

Tras doce años de exilio en Colombey, de Gaulle finalmente esperó su regreso. O más bien, la llamada para regresar. El gobierno francés, sumido en la guerra de Argelia, perdió el control sobre los militares en la otra orilla del Mediterráneo. Sospechando que los políticos parisinos querían «entregar» Argelia al Frente Nacional de Liberación, los militares decidieron tomar el asunto en sus manos. El 13 de mayo de 1958 organizaron masivas manifestaciones en apoyo a la «Argelia francesa» en la capital de la colonia. Por iniciativa del joven gaullista Léon Delbecque, los generales Massu y Salan anunciaron la creación del Comité de Salvación Pública. Pronto la principal demanda de los rebeldes fue el cambio de poder en París y el regreso del general de Gaulle.

La caída de la Cuarta República parlamentaria, a la que de Gaulle había condenado desde el principio, finalmente llegó. Y el general volvió a ser el salvador de Francia, ese francés desinteresado y profundamente leal a su patria de junio de 1940, de quien dependía el destino del país. Pero tras este regreso triunfal en un momento dramático, había muchas esperanzas infundadas.

Durante la crisis argelina, de Gaulle tenía un as bajo la manga: el silencio. Nadie conocía realmente su posición sobre el asunto, por lo que cada quien proyectaba en su regreso sus propias esperanzas.

Los generales Massu y Salan estaban convencidos de que de Gaulle nunca se atrevería a abandonar Argelia. Pero el jefe de la resistencia, que durante mucho tiempo mantuvo conscientemente una posición ambigua, no pensaba conservar la colonia norteafricana, que consideraba —al igual que otras partes del imperio francés— un obstáculo serio para el desarrollo económico y político de Francia. Mientras el campo de apoyo a la «Argelia francesa» vivía en la ilusión de un exitoso movimiento político, comunistas y socialistas salieron a las calles para protestar contra el «golpe de estado» gaullista. No solo que el regreso del general fue en parte resultado de la presión militar, sino que la condición para ello fue carta blanca para diseñar una nueva constitución mucho más presidencialista y bonapartista, muy alejada del espíritu de la izquierda francesa. De Gaulle fue acusado rápidamente, por un lado, de traicionar a Francia y su imperio y, por otro, de querer obtener poderes dictatoriales.

Este episodio dice mucho sobre la imagen mitológica de de Gaulle. Durante los doce años que pasó en Colombey, la sociedad francesa empezó a ver al general como un sabio, guardián de la nación, que decidió retirarse a la espera de una nueva catástrofe, un nuevo llamado de auxilio. De Gaulle reforzó esta percepción con la publicación de sus memorias, cuyo primer volumen llegó a manos de los lectores en 1954.

En ellas no solo expuso su visión —a menudo contradictoria— de la Segunda Guerra Mundial y la Resistencia, sino que abrió a los franceses las entrañas de su conciencia, imaginación y correspondencia. El primer libro se vendió como pan caliente: en el primer mes se vendieron cien mil ejemplares. Además, de Gaulle consolidó su estatus de «apartidista», negándose a adscribirse a la izquierda o a la derecha. «Francia es todo a la vez. La izquierda no es Francia. La derecha no es Francia. Francia es todos los franceses juntos», declaró en 1965. Él, Charles de Gaulle —salvador de Francia, similar a Juana de Arco—, fue el único que pudo encarnar a todos los franceses juntos.

La cuestión de si de Gaulle fue de izquierda o de derecha sigue siendo un desafío para cualquier estudiante de ciencias políticas.

Tras la liberación de Francia, de Gaulle encabezó un gobierno provisional formado por representantes de diversas fuerzas políticas. Todos ellos, desde partidarios del general hasta comunistas, estaban unidos por la Resistencia. Una de las tareas más importantes del gobierno provisional fue implementar el programa político «Los días felices», elaborado en 1944 por el Consejo Nacional de la Resistencia. Era un proyecto de transformación radical de la sociedad francesa, que incluía muchas medidas inspiradas en ideas de izquierda.

Fue el gobierno de de Gaulle quien otorgó el derecho al voto a las mujeres francesas, nacionalizó los bancos y reconoció el derecho a la huelga como constitucional, sin mencionar la creación de un sistema de protección social colosal que convirtió a Francia en un verdadero estado de bienestar. ¿Cómo es que el ídolo de la derecha francesa impulsó reformas dignas del Frente Popular? Más aún, ya siendo presidente, el general declaró que «desde el punto de vista de la humanidad, el capitalismo no ofrece una solución satisfactoria». ¿Acaso de Gaulle era comunista?

De Gaulle nació en una familia acomodada típica de finales del siglo XIX. En ella se seguían valores católicos tradicionales, asistían a la iglesia y leían el periódico de extrema derecha Action française. Henri de Gaulle, su padre, era «monárquico de corazón y republicano de mente». El pequeño Charles asimiló dos componentes ideológicos principales de ese mundo: el catolicismo social, cercano al progresismo, y el patriotismo entregado, próximo al nacionalismo. Como todo niño que creció con el resentimiento y revanchismo franceses tras la ocupación de Alsacia y Lorena por Prusia, absorbió con la leche materna el culto a la guerra y el ansia de venganza por la humillación nacional. A pesar de su cercanía con el mariscal Pétain, de Gaulle no desdeñaba el contacto con políticos de izquierda como Léon Blum.

Los valores militares tradicionales de de Gaulle —orden, jerarquía, conservación del orden social existente— se mezclaban cada vez más con su inclinación hacia el progreso, la capacidad de adaptarse a los cambios políticos y sociales.

Durante una de sus legendarias conferencias de prensa en el Palacio del Elíseo, de Gaulle usó una metáfora interesante para definir sus «coordenadas políticas»: «La ama de casa quiere tener aspiradora, refrigerador, lavadora y, si es posible, un automóvil. Eso es movimiento. Pero al mismo tiempo no quiere que su marido ande por ahí a la deriva, que sus hijos se suban con los pies a la mesa ni que sus hijas no vuelvan a casa por la noche. Eso es orden. La ama de casa quiere progreso. No quiere desorden. Lo mismo vale para Francia: se necesita progreso, no desorden».

Esto es el gaullismo: la capacidad de avanzar con los tiempos sin perder la identidad. De Gaulle no encajaba en ningún molde por su pragmatismo, habilidad y necesidad constante de adaptarse a una realidad que cambiaba rápidamente. Esto se nota, en particular, en lo realista que era su visión de la nueva sociedad francesa de posguerra, que necesitaba reformas sociales y económicas modernas. Pero ese «realismo gaullista» se expresó aún mejor en la política exterior francesa durante su presidencia. Cuatro años de ocupación alemana y la amenaza del control estadounidense tras la liberación fueron para él recuerdos dolorosos. El general se propuso una tarea clara y vital: hacer de Francia un país completamente independiente y soberano. Para ello, además de grandes inversiones en energía atómica y armamento nuclear, debía encontrar una posición original en la caliente arena internacional de la Guerra Fría. De Gaulle eligió un tercer camino, negándose a elegir entre la Organización del Pacto de Varsovia y la OTAN. Su postulado interno era que ni el capitalismo depredador estadounidense ni el comunismo soviético impotente tenían cabida en la política exterior francesa. El general estaba convencido de que una Francia fuerte y grande es una Francia soberana. Solo un país así podía desempeñar un papel especial en las relaciones internacionales, defendiendo sus valores e intereses.

El 28 de septiembre de 1958, durante un referéndum constitucional, más del 82% de los franceses aprobaron la nueva constitución y el gobierno propuestos por de Gaulle. Aunque Francia tenía muchos opositores al general —como los comunistas, que representaban nada menos que una cuarta parte del electorado—, su leyenda cautivaba independientemente de la afiliación partidista. Esto se refleja, entre otras cosas, en la cantidad de cartas que recibía el general cuando era presidente. En promedio, recibía alrededor de cien mil cartas al año, pero durante años marcados por eventos especiales para los franceses, ese número aumentaba considerablemente. Por ejemplo, en el momento de su renuncia en mayo de 1969, la oficina presidencial recibió cuarenta mil cartas en pocas semanas. El mito gaullista cumplía a la perfección su función.

En 1958 comenzó la era de la Quinta República, en la que de Gaulle logró unir lo incompatible. Como dijo una diputada gaullista, la estructura de la república gaullista es «una monarquía en la que el pueblo tiene derecho a regicidio».

El general logró encarnar dos pasiones francesas fundamentales: el amor por la república y la necesidad de un poder centralizado que represente al pueblo francés en su conjunto. En esto radica tanto la originalidad como el defecto de ese sistema.

La mitología gaullista y la imagen política ejemplar de de Gaulle no solo fueron la causa del éxito del régimen que propuso, sino también su condición. Cuando en 1969 «el más grande de los franceses» dejó el Palacio del Elíseo, la Quinta República perdió su esencia: perdió a quien había sido construida para servir. Pocos meses antes de su muerte, su cercano colaborador y sucesor en la presidencia, Georges Pompidou, escribió: «Despojado del carisma del fundador de la Quinta República, el jefe del Estado tendrá que intervenir prácticamente todo el tiempo y sostener con acciones diarias su superioridad, que no podrá obtener automáticamente mediante votación». ¿Valió la pena entonces crear un régimen político totalmente centrado en una sola persona? ¿Cuán democrático fue concentrar el poder en manos de un solo hombre confiando en sus convicciones republicanas?

La singularidad de de Gaulle radica en su sensibilidad política, que fusionó su carácter autoritario con una fe mística en la conexión democrática con el pueblo francés. El general estaba convencido de que existía una misteriosa confianza entre él y sus compatriotas, condición indispensable para continuar su camino conjunto. En varias ocasiones tuvo que demostrar la profundidad de su fe, a veces de manera coqueta, otras trágica. En 1946 abandonó el gobierno porque no sintió en los corazones de los franceses la voluntad de cambiar el régimen político. En mayo de 1968, mientras millones de franceses hacían huelga y París se sacudía con enfrentamientos entre policía y estudiantes, el general desapareció. Más tarde, los periodistas supieron que, decepcionado con sus conciudadanos, de Gaulle se retiró a Baden-Baden con su cercano aliado, el general Massu, quien lo disuadió de renunciar. Finalmente, el acto final del drama gaullista en 1969 fue provocado por un referéndum perdido, que para de Gaulle fue señal de la desaparición del entendimiento mutuo entre él y los franceses, señal del fin de su historia común.

En noviembre de 1970, el general de Gaulle murió a los 80 años. Pero su mito siguió vivo.

El general se aseguró de que su legado no se perdiera. El ministerio de Cultura creado en 1958, encabezado por el cercano colaborador de de Gaulle André Malraux, y la centralización de la Quinta República permitieron a su fundador monopolizar casi por completo la política memorial francesa. En todo, desde los libros escolares hasta las ceremonias oficiales, se sentía la «cierta idea de Francia» del general.

Probablemente no exista otro país europeo donde el Estado haya intervenido en la historia y memoria nacional tanto como en Francia durante los últimos sesenta y cinco años.

Uno de los numerosos ejemplos de cómo de Gaulle usó la política memorial estatal para construir su mito fue la «panteonización» —reinhumación en el Panteón— de Jean Moulin, héroe de la Resistencia. En la ceremonia solemne del 19 de diciembre de 1964, los protagonistas principales no fueron los miembros de la resistencia, sino su líder formal: el presidente de Francia Charles de Gaulle. Daniel Cordier, secretario de Moulin y figura clave en la unificación de las diferentes corrientes de la Resistencia, ni siquiera recibió una invitación oficial para la ceremonia. El 18 de junio de 1940, el 25 de agosto de 1945, el 19 de diciembre de 1964: solo algunas de las fechas que evidencian el mecanismo del mito gaullista: la historia de de Gaulle es la historia de la Resistencia.

De Gaulle dejó tras de sí lugares emblemáticos rodeados de leyendas: su casa en Colombey, donde tras su muerte se erigió una cruz lorena de 44 metros, la colina de Saint-Vallier, donde por su iniciativa se construyó un colosal complejo memorial en honor a los participantes de la Resistencia, y miles de calles, avenidas y plazas que llevan su nombre. En la historia quedan las famosas conferencias de prensa gaullistas, en las que el general brillaba por su elocuencia, ingenio y teatralidad. «El más grande de los franceses» es citado por políticos tanto de izquierda como de derecha, y el partido «Los Republicanos» aún se autodenomina gaullista. Para la mayoría de los franceses, de Gaulle se convirtió en un símbolo abstracto de Francia, un mito en el que cada uno puede encontrar una parte de sus ideales y valores. Porque, a pesar del autoritarismo y misticismo que se le pueden reprochar, quedó en la historia de Francia como el político más humano y sincero.

Cuando un periodista le preguntó a de Gaulle si temía el «vacío político» tras su partida, el general respondió: «Lo que hay que temer no es el vacío, sino el exceso». Hoy, cuando de Gaulle y el gaullismo se han convertido en nombres comunes, y los mitos, grandes citas, confianza en los políticos y esa «cierta idea de Francia» han desaparecido de la política francesa —en resumen, todo lo que fue tan caro al general—, queda claro que tenía razón.