Unterstützen Sie den Autor!

«Geheimdienste auf ihrem eigenen Feld zu schlagen ist unmöglich.» Ein ausführliches Gespräch über die Beteiligten des berühmten Prozesses gegen Sinjawski und Daniel

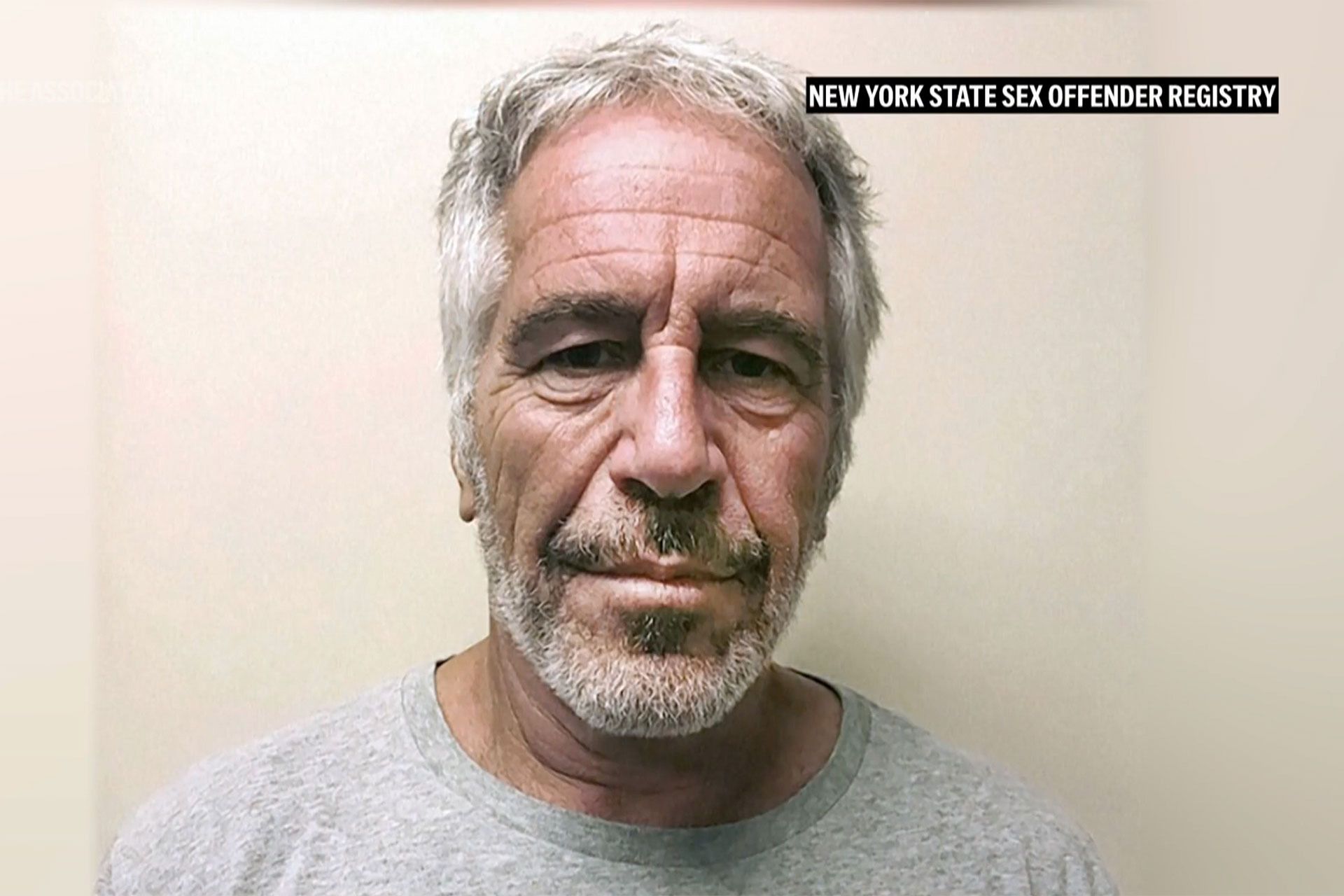

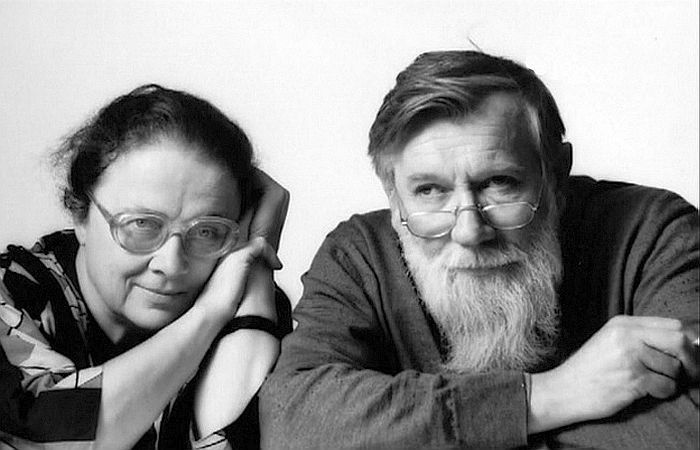

Genau vor 60 Jahren begann in der UdSSR der Prozess gegen die Schriftsteller Andrei Sinjawski und Julij Daniel, der den Beginn der sowjetischen Dissidentenbewegung markierte. Einer der Belastungszeugen in diesem Prozess war der Orientalist Sergej Chmelnizki – der Vater des Historikers der sowjetischen Geheimdienste und «Most»-Kolumnisten Dmitri Chmelnizki. Zu jener Zeit war er selbst 12 Jahre alt. Ein paar Jahre später erfuhr Dmitri, dass sein Vater ein ehemaliger geheimer Mitarbeiter des NKWD war, auf dessen Denunziation Ende der 1940er zwei seiner freunde verhaftet und in Lager geschickt wurden. Nachdem sie während des Tauwetters unter Chruschtschow freigelassen wurden, entlarvten sie Sergej Chmelnizki öffentlich, woraufhin sich alle engen Freunde von ihm abwandten. Unter ihnen war auch Andrei Sinjawski. Doch nur wenige wissen, dass der berühmte Schriftsteller selbst zur gleichen Zeit wie Chmelnizki vom NKWD angeworben wurde und seine Zusammenarbeit mit dem KGB fortsetzte. Wie das alles war, erzählt Dmitri in seinem demnächst erscheinenden Buch «Chmelnizki, Sinjawski und der KGB».

- Ich habe das Manuskript deines neuen Buches mit großem Interesse gelesen, weil ich die Hintergründe des Prozesses gegen Andrei Sinjawski und Julij Daniel überhaupt nicht kannte – insbesondere das Schicksal deines Vaters Sergej Chmelnizki, der mit der Dissidentenbewegung in der UdSSR verbunden war und gleichzeitig von den sowjetischen Geheimdiensten angeworben wurde. Warum hast du dich entschieden, jetzt darüber zu sprechen?

- Die Geschichte meines Vaters ist eigentlich nicht wenig bekannt, wird aber oft in verdrehter Form weitergegeben. Deshalb wollte ich sie gründlich aufklären. Er wurde noch als Student Ende der 40er Jahre vom NKWD angeworben, um bestimmte ausländische Studenten an der Moskauer Universität zu überwachen. Und sowohl er als auch Sinjawski wurden gleichzeitig angeworben – sie waren Freunde, haben zusammen studiert. Und höchstwahrscheinlich wurde mein Vater auf Initiative von Sinjawski angeworben (wie das war, erzähle ich im Buch).

Aber im Gegensatz zu Sinjawski lastete auf meinem Vater eine große Schuld. Er wurde gezwungen, gegen seine Freunde, Juri Bregel und Wladimir Kabo, auszusagen – und sie bekamen je zehn Jahre. Die Aussagen meines Vaters wurden ihnen während der Ermittlungen gezeigt, deshalb gab es, als sie etwa fünf Jahre später während des Tauwetters vorzeitig entlassen wurden, Gerüchte. Man sprach von ihm als Denunzianten. Bregel und Kabo kamen 1964 zur Verteidigung seiner Dissertation auf Anregung gemeinsamer Freunde, die auch die Sache aufklären wollten – und erklärten öffentlich seine Denunziation. Und dann gab es bei uns zu Hause ein «Kameradschaftsgericht» über meinen Vater. Im Grunde war er wohl einer der ganz wenigen in der Sowjetunion, der als entlarvter Denunziant gebrandmarkt wurde.

- Und wann und wie hast du von dieser Geschichte erfahren?

- Etwa drei Jahre später, als ich 14 war. Mir haben es meine Bekannten erzählt, und danach musste ich immer wieder diese Geschichte über meinen Vater hören, aber völlig falsch dargestellt. Mein Vater war nie ein freiwilliger Denunziant, er wurde dazu gezwungen. Und als 1964 der Skandal ausbrach, gab es eine Erleichterung: Das KGB ließ von ihm ab. Als enttarnter geheimer Mitarbeiter war er für sie nicht mehr von Wert.

Aber die Situation mit Sinjawski entwickelte sich weiter. Anscheinend begannen er und seine Frau Marja Rosanowa während seiner Haft wirklich mit dem KGB zusammenzuarbeiten. Und sie emigrierten, wie vieles darauf hindeutet, genau als sowjetische Einflussagenten in den Westen.

- Warum brauchte die sowjetische Macht dann einen so lauten Prozess gegen Sinjawski und Daniel? Und außerdem bekamen sie ja beide echte Haftstrafen.

- Sie wurden völlig ernsthaft verhaftet, weil sie aus sowjetischer Sicht tatsächlich ein Verbrechen begangen hatten: Sie veröffentlichten ihre (nicht einmal besonders antisowjetischen, aber dennoch illoyalen) Texte im Ausland.

Und die Behörden beschlossen, wie ich es verstehe, diese Situation zu nutzen, um das Tauwetter zurückzudrehen. Deshalb wurden sie ernsthaft und mit voller Härte verurteilt. Und dann begannen offenbar während der Haft Gespräche, die von vielen anderen beschrieben wurden und über die ich schreibe – zwischen Rosanowa und den Behörden.

Hier gibt es eine Nuance: Rosanowa konnte als Frau eines Geheimdienstlers nicht keine geheime Mitarbeiterin des NKWD sein. Das weiß ich ganz genau von meiner Mutter, die auch gezwungen wurde, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben. Nur hat sich meine Mutter aus allem herausgehalten und einfach bei den Treffen, die bei uns zu Hause stattfanden, gekocht, während Rosanowa [als geheime Mitarbeiterin des NKWD] gesellschaftlich viel aktiver war als Sinjawski.

- Sag mal, habt ihr in der Familie darüber gesprochen, solange deine Eltern lebten?

- Nein, ich habe meinen Vater nie danach gefragt – ich wusste, dass das für ihn extrem schmerzhaft war, und habe meine eigenen Schlüsse gezogen. Damals, 1964, als alles herauskam, brachen alle engsten Freunde mit ihm. Das Kameradschaftsgericht fand in unserer Wohnung statt, wo man von ihm eine Erklärung verlangte. Und die Erklärungen waren völlig unbefriedigend: Er erfand irgendwelche Geschichten darüber, dass er Informationen an eine gewisse Person weitergegeben habe, die sich für seine Freunde interessierte – und angeblich nicht wusste, dass es ein NKWD-Mitarbeiter war. Das war eine offensichtliche Lüge. Als ich Anfang der 90er mit [der Ex-Frau von Julij Daniel] Larissa Bogoras sprach, die beim Kameradschaftsgericht anwesend war, fragte ich sie, warum alle mit ihm gebrochen hätten. Die Antwort war: «Aber er hat doch gelogen! Wir alle lebten damals, wir verstanden die Situation, wir baten ihn, alles zu erklären – aber er log.«

Lange Zeit dachte ich, mein Vater habe aus Feigheit gelogen. Aber als er starb und meine Mutter begann, Memoiren zu schreiben, bat ich sie, über das Schwerste in ihrem Leben zu erzählen, besonders über die Zusammenarbeit mit dem KGB. Und da kam etwas ans Licht, das für mich völlig unerwartet war.

Meine Mutter erzählte, was am Vorabend dieses Kameradschaftsgerichts geschah, bei dem übrigens Sinjawski selbst nicht anwesend war. Aber am Vorabend war er bei uns zu Hause. Und meine Mutter erinnerte sich daran, wie er rückwärts durch den Korridor der Kommunalwohnung ging und sich beim Abschied zu ihr und meinem Vater sagte: «Leute, gesteht auf keinen Fall, sonst gehen alle zugrunde, beide Familien werden zugrunde gehen.» Ich war damals überrascht, aber sie sagte: na klar, das war ein Straftatbestand. Und da wurde mir klar. Geheime Mitarbeiter des NKWD unterschrieben eine Verschwiegenheitserklärung über alles, was mit ihrer Tätigkeit zu tun hatte. Wenn sie etwas offenbarten, galt das als Landesverrat mit allen Konsequenzen. Deshalb gab es in der Sowjetzeit keine Selbstentlarvungen von Denunzianten, erst nach den 90ern – zum Beispiel gestand der Schauspieler Michail Kosakow es ein.

Ich denke, es gab viele Menschen, die in diese Falle gerieten und zur Zusammenarbeit gezwungen wurden. So viele, wie die Behörden brauchten. Denn selbst in den milderen Chruschtschow- und Breschnew-Zeiten war es schwer, sich zu verweigern, und zu Stalins Zeiten war es ein Todesurteil: Wenn du nicht mit uns zusammenarbeiten willst, bist du ein Feind. Wenn du ein Feind bist, gehst du ins Lager, das ist eindeutig. Die Frage ist, wie sich die Menschen in dieser Situation verhielten.

- Wie hat dein Vater die Entlarvung überstanden?

- Er zog nach Duschanbe, wo ich dann auch aufwuchs. Er war Orientalist, daher wirkte das natürlich. In der Familie wurde über das, was in Moskau passiert war, nicht gesprochen. Über enge Freunde, darunter auch Sinjawski und Daniel, sprachen die Eltern immer nur in lustigen Anekdoten. Sie waren ja auch beruflich eng verbunden – mein Vater war Dichter, ein sehr guter. Es wurde kein böses Wort über sie verloren, aber mein Vater war ihnen sehr böse. Denn auch Sinjawski wusste, warum er beim Kameradschaftsgericht gelogen hatte – und mehr noch, die Geschichte, die mein Vater damals als Ausrede vorbrachte, hatte Sinjawski selbst für ihn erfunden. Sie hatten beim NKWD denselben Führungsoffizier.

1980 emigrierte mein Vater nach Deutschland. Und dann entwickelte sich folgende Situation. Offenbar hatte Sinjawski große Angst, dass mein Vater im Westen alles erzählen würde. Denn zu diesem Zeitpunkt war Sinjawski eine sehr bedeutende Figur in der Emigration – der bedeutendste sowjetische Schriftsteller, der vor Solschenizyn in den Westen gegangen war. Und er schrieb ein Buch mit dem Titel «Gute Nacht», in dem ein ganzes Kapitel meinem Vater gewidmet war. Und dieses Kapitel war völlig unwahr, auch psychologisch. Es wurde ein Mensch beschrieben, der mit meinem Vater nichts zu tun hatte – ein geborener Denunziant, schädlich, darauf aus, anderen Böses zu tun. Kurz gesagt, eine widerliche Figur, völlig entgegengesetzt zu dem, was mein Vater war. Ich verstehe überhaupt nicht, wie er ein Denunziant sein konnte, bei all seiner Naivität und seiner Fähigkeit, alles Mögliche ohne Nachdenken herauszuplaudern – er war für diese Rolle völlig ungeeignet.

Als mein Vater das alles las, wurde er vor lauter unerträglicher Lüge richtig wütend. Und 1985 schrieb er einen Essay mit dem Titel «Aus dem Bauch des Wals», in dem er seine Schuld und die Rolle Sinjawskis in dieser Geschichte ausführlich und mit Details schilderte – ohne sich zu schonen. Der Essay wurde in der Zeitschrift «22» veröffentlicht, die von den Freunden meines Vaters, Sascha und Nelja Voroneli, in Israel herausgegeben wurde – sie waren beim Kameradschaftsgericht dabei, stellten aber in den 1970ern auf eigene Initiative die Beziehung zu ihm wieder her. Und in der Emigration brach ein riesiger Skandal aus: Plötzlich stellte sich heraus, dass Sinjawski und Rosanowa Denunzianten gewesen waren. Vor allem aber gab es zu diesem Zeitpunkt viele Hinweise darauf, dass sich Sinjawski in der Emigration wie ein sowjetischer Einflussagent verhielt. Er kämpfte gegen Solschenizyn, gegen Wladimir Maximow und dessen Zeitschrift «Kontinent«. Die Geschichte der Ausreise von Sinjawski und Rosanowa aus der UdSSR war völlig unglaublich: Sie reisten 1973 nach Paris buchstäblich mit einem Waggon voller Antiquitäten – mit Möbeln aus dem 18. Jahrhundert, einer wertvollen Sammlung alter Spinnräder, einer Ikonensammlung, was im Prinzip unmöglich war, aus der Sowjetunion auszuführen; Dissidenten, die das Land verlassen durften, wurden damals bis auf den letzten Wertgegenstand durchsucht. Insgesamt ergab sich ein Gesamtbild aus vielen Episoden.

Und die sowjetische Emigrantengemeinde spaltete sich in zwei Lager: in diejenigen, die Sinjawski verteidigten, und in diejenigen, für die die Erinnerungen meines Vaters einen erhellenden Punkt im Gesamtbild darstellten.

- Was erinnerst du dich an den Prozess gegen Sinjawski und Daniel, wie hast du diese Ereignisse im Februar 1966 wahrgenommen?

- Ich war 12 Jahre alt, wir lebten schon in Duschanbe. Ich erinnere mich, wie mein Vater nach Moskau fuhr – er wurde als Belastungszeuge geladen, es gab überhaupt keine Entlastungszeugen. Dass er als Belastungszeuge geladen wurde, war Gegenstand vieler Gerüchte – man sagte, er habe auch Sinjawski und Daniel verraten. Das war völliger Unsinn, im Gegenteil, vor Gericht verhielt er sich laut Larissa Bogoras mutiger als alle anderen.

Daniel wurde die Erzählung «Moskau spricht» zur Last gelegt – die Handlung hatte mein Vater erfunden und drehte sich um den Tag der offenen Morde [laut Handlung erklärt das ZK der KPdSU 1960 in der UdSSR einen Tag, an dem jeder jeden töten darf – Most.Media]. Mein Vater wusste nicht, dass Daniel diese Erzählung geschrieben und im Ausland veröffentlicht hatte, aber vor Gericht sagte er: ja, das ist meine Idee. Er war überhaupt ein sehr impulsiver Mensch, und auf einer Party in Moskau, als jemand kam und sagte, er habe im «Radio Liberty» oder «Voice of America» so eine Geschichte gehört, rief mein Vater aus: «Was! Das habe doch ich erfunden, das ist doch Julka!» Alle waren schockiert, Daniel erfuhr natürlich davon, und als mein Vater vor Gericht nach dieser Situation gefragt wurde, sagte er: «Ja, wir haben gesprochen, Daniel hat mich dafür ausgeschimpft, und das war auch richtig.» Warum richtig, wurde er gefragt – und er antwortete: Man kann doch nicht öffentlich jemanden als Autor einer antisowjetischen Veröffentlichung nennen, das ist gemein.

Das sagte mein Vater vor Gericht, und das ist in dem «Weißen Buch» festgehalten, das Alexander Ginsburg herausgab – mit den Protokollen des Prozesses gegen Daniel und Sinjawski: stenografiert von Larissa Bogoras, transkribiert von Nelja Voronel, und Ginsburg bekam für dieses Buch eine Haftstrafe.

- Die Schicksale von Sinjawski und seinem Mitangeklagten im Strafprozess verliefen sehr unterschiedlich. Julij Daniel emigrierte nicht, blieb in der Sowjetunion, lebte nach seiner Freilassung in Kaluga, verdiente seinen Lebensunterhalt als Übersetzer unter Pseudonym, starb in Moskau schon während der Perestroika. Weißt du, wie er nach der Freilassung lebte?

- Ich kenne seine Geschichte hauptsächlich aus verschiedenen Erinnerungen. Aber eigentlich gingen ihre Wege schon im Gefängnis auseinander. Sinjawski hatte es relativ gut: Er schrieb lange Briefe nach Hause, aus denen dann, glaube ich, «Spaziergänge mit Puschkin» und noch einige andere Texte entstanden. Und er verhielt sich äußerst ruhig.

Daniel hingegen beteiligte sich an Protesten, an Aktionen, saß oft in Einzelhaft, unterstützte andere Gefangene. Insgesamt hatte er es schwer im Gefängnis. Und er saß seine Strafe bis zum Ende ab. Er bekam fünf Jahre – und saß alle fünf Jahre ab, die letzten acht Monate verbrachte er im Wladimir-Gefängnis.

Bei Sinjawski war die Situation anders. Man wollte ihn früher entlassen, und soweit ich weiß, gab es Gespräche mit Rosanowa, damit sie ihn zu einer Begnadigung überredet. Aber er sagte, nur zusammen mit Daniel – denn sonst hätte es schlecht ausgesehen: Er wird entlassen, Daniel nicht. Das war einer der Gründe, warum zuerst Daniel freigelassen wurde und erst später, nach einiger Zeit, Sinjawski vorzeitig begnadigt wurde. Und noch ein paar Jahre später ging Sinjawski mit eben diesem Waggon voller Antiquitäten ins Ausland.

Was Daniel betrifft, ist vieles weniger klar. Sergej Grigorjanz meinte zum Beispiel, Daniel sei in gewissem Maße in Sinjawskis Aktivitäten eingeweiht gewesen und habe deshalb, um den Komplizen nicht zu verraten, sein ganzes Leben lang geschwiegen. Er hat an nichts mehr teilgenommen. Genau genommen haben beide nach dem Prozess an keiner Dissidentenbewegung in der Sowjetunion mehr teilgenommen. Aber Sinjawski ging ins Ausland, und seine Tätigkeit dort war, gelinde gesagt, fragwürdig. Daniel lebte einfach, übersetzte. Und das Bitterste: Er hinterließ keinerlei Erinnerungen. Obwohl vielleicht jemand etwas über ihn aufgeschrieben hat.

- Und Larissa Bogoras?

- Sie war es, die sich wirklich mit Dissidentenarbeit beschäftigte. Tatsächlich war ihre Familie mit Julij Daniel schon vor dem Prozess zerbrochen. Im August 1968 gehörte sie zu den sieben Mutigen, die auf den Roten Platz gingen, um gegen die Besetzung der Tschechoslowakei zu protestieren. Sie wurde verbannt. Sie heiratete Anatoli Martschenko, einen berühmten Dissidenten, der 1984 nach einem Hungerstreik im Gefängnis starb.

- Wie gelangte dein Vater in den Westen, womit beschäftigte er sich dort?

- Mein Vater emigrierte 1980 mit einem israelischen Visum zusammen mit meiner Mutter und meinem Bruder, schließlich landete er in West-Berlin (ich hatte damals schon meine eigene Familie, deshalb bin ich viel später gegangen). Er war, wie ich schon sagte, ein ganz wunderbarer Dichter. Sein einziger Gedichtband erschien in den 1990er Jahren in Riga. Und er arbeitete weiter in seinem Fach – er war Historiker der muslimischen Architektur, schrieb eine ganze Reihe grundlegender Studien zur Geschichte der mittelalterlichen muslimischen Architektur, die heute sehr geschätzt werden.

- Dein Manuskript endet mit zwei Epigrammen auf Andrei Sinjawski, die dein Vater verfasst hat. Er hat sie, glaube ich, noch zu Lebzeiten Sinjawskis geschrieben?

- Das eine Epigramm ist natürlich nicht echt – ein scherzhaftes Gedicht, das stammt aus den 50er Jahren. Das echte wurde geschrieben, als Sinjawski starb, ich fand es in den Papieren meines Vaters. Ein gutes Vierzeiler, wie ich finde. Aber auch das scherzhafte ist gut.

***

Für A. Sinjawski

So war es in Russland. So geschieht es – glaubt es oder nicht,

Wir dürfen in den Gesetzen der Natur nichts ändern:

Kein einziger wahrer Dichter stirbt eines natürlichen Todes –

Entweder bringt er sich selbst um, oder jemand von der Seite.

Nur Fet entging diesem traurigen Schicksal.

Es stellt sich die Frage: War Fet ein glücklicher Dichter?

Du bist ein Dichter, mein Andrei, und dieser Kelch wird auch dich nicht verschonen,

Denn meiner Meinung nach bist du ein wahrer Dichter.

Es ist gut, sich vor dem Schlafengehen leise auf die Toilette einzuschließen,

Den Lauf in den Mund zu stecken, zu lesen – «beim Gehen das Licht ausmachen»,

Rufen: «Grüße an alle!» – und kopfüber in die schwarze

Für alle auf der Welt früher oder später bestimmte Kloschüssel zu fallen.

Der Abend wird wie jeder andere sein, in grün-oranger Farbe,

Aber die Tür wird sich öffnen, dröhnen wie ein Feueralarm,

Der Hausverwalter wird schreien: «Professor Sinjawski hat sich erhängt!» –

Und wird, sich überschlagend, den Münzfernsprecher drehen.

***

Zum Gedenken an Andrei Sinjawski.

Vergesst die Kränkungen, lasst die Streitereien.

Wie er lebte, so starb er, das Geheimnis bewahrend.

Er verging wie Dampf. Und ehrlich gesagt –

Ich habe nie verstanden, warum er mich ausgewählt hat.

17.2.1997

- Haben die Nachkommen von Sinjawski und Rosanowa versucht, ihr Erbe und überhaupt ihre Rolle in der Dissidentenbewegung neu zu bewerten?

- Sie haben einen Sohn – den französischen Schriftsteller Egor Gran, der kaum jünger ist als ich. Einer seiner Romane handelt von der Familiengeschichte, und darin gibt es einen Denunzianten – ein erkennbares Abbild meines Vaters. Es wirkt wie ein literarischer Nachhall der Erzählungen von Rosanowa. Vor etwa zwanzig Jahren ging das Gerücht, Rosanowa schreibe Memoiren und werde dabei von Dmitri Bykow unterstützt – sie waren befreundet. Dann, 2011, erschienen in St. Petersburg die Memoiren meiner Mutter «So verlief unser Leben», und von Rosanowas Memoiren hat man nichts mehr gehört.

- Was bedeutet diese Geschichte heute für dich? Willst du mit deinem Buch einen Schlussstrich ziehen – für deinen Vater sprechen, der sich selbst nicht mehr verteidigen kann?

- Ja, natürlich. Ich bin einfach müde, immer wieder Bekannten erklären zu müssen, wie es wirklich war. Denn meinem Vater wurde alles Mögliche angehängt, einschließlich Denunziationen gegen Daniel und Sinjawski. Außerdem habe ich auch ein akademisches Interesse an dieser Geschichte: Ich bin schließlich Historiker der sowjetischen Epoche. Und der Prozess gegen Sinjawski und Daniel ist eine wichtige Zäsur, an der vieles endete und vieles begann.

Es war mir wichtig, diese Geschichte auch als außenstehender Forscher zu klären – alles zusammenzutragen und zu verstehen, wer wer ist. Denn bei der Figur meines Vaters ist alles ziemlich klar. Er war ein Untergebener, geriet in eine Falle, auf ihm lastet eine Schuld. Das wusste er, er hatte nichts zu verbergen – und nach 1965 ist seine Biografie völlig transparent.

Aber die Geschichte von Sinjawski und Rosanowa, die bis zum Tod von Rosanowa im Jahr 2023 andauerte, ist dunkel, ungeklärt, aber zugleich äußerst wichtig für die sowjetische und postsowjetische Geschichte. Es gibt dort zu viele Unklarheiten.

Ich denke, wenn irgendwann die Archive geöffnet werden, wird noch einiges Interessantes ans Licht kommen. Einer der aufschlussreichsten Episoden hängt mit den Dokumenten von Bukowski zusammen. 1991 lud Jelzin Wladimir Bukowski ein, den nie stattgefundenen Prozess gegen die KPdSU vorzubereiten, und er durfte mit nicht freigegebenen Politbüro-Dokumenten arbeiten – ohne Verzeichnisse, auf gut Glück.

Unter anderem wurden dort Dokumente zur Geschichte von Sinjawski gefunden: ein paar Berichte von Andropow ans Politbüro mit der Bitte um Begnadigung und Ausreisegenehmigung. Daraus ging hervor, dass es eine Vereinbarung zwischen dem KGB und Rosanowa gab: Sie hält sich an die Bedingungen, übt «positiven Einfluss» auf andere aus, darunter Ginsburg und Daniel, und bittet deshalb um Ausreisegenehmigung.

Von Anwerbung ist in diesen Dokumenten natürlich nicht direkt die Rede – und es wäre auch seltsam, das zu erwarten. Aber aus dem Kontext ist klar, worum es geht.

Als eines dieser Dokumente von Eduard Kusnezow in der israelischen Zeitung «Vesti» veröffentlicht wurde, gab es einen Skandal. Rosanowa versuchte alles zu dementieren und beschuldigte Bukowski der Fälschung mit der Begründung, die Veröffentlichung sei unvollständig gewesen. Dabei änderten die ausgelassenen Punkte nichts Grundlegendes. Später stellte Bukowski alle Dokumente öffentlich zur Verfügung, und sie sind bis heute zugänglich.

Was Sinjawski wirklich war, verstehe ich bis heute nicht. Er war ein äußerst verschlossener Mensch, liebte es, sich zu verstellen, verschiedene Bilder von sich zu erschaffen. Und Rosanowa war, nach meinen Beobachtungen, frech, zynisch und schamlos, konnte aber so handeln, dass man ihr nicht einmal böse war. Ich glaube, sie war nicht besonders klug, weil sie zu viel preisgab. Sie erzählte selbst, dass man mit dem KGB verhandeln müsse, ohne zu verstehen, wie das für Leute klingt, die wissen, was dahintersteht.

Sie erklärte zum Beispiel in Interviews verschiedener Jahre die Freilassung von Sinjawski damit, dass sie angeblich das KGB mit einem im Lager geschriebenen Buch eingeschüchtert habe. Aber diese Version ist absurd: Wenn bei einem Häftling im Westen ein antisowjetisches Buch gefunden wird, wird er nicht entlassen – er bekommt eine längere Strafe. Trotzdem stellten die Journalisten, die mit Rosanowa sprachen, ihr in der Regel keine kritischen Fragen – obwohl die Lüge offensichtlich war.

- Am Ende stellt sich eine etwas belehrende Frage. In etwa so: Was lehrt uns diese Geschichte? Lässt sie sich irgendwie auf die Gegenwart übertragen? Man möchte eine Brücke von 1966 ins Jahr 2026 schlagen.

- Die Geheimdienste haben sich seither im Grunde nicht verändert. Sie sind viel aktiver geworden und ihr Einflussbereich ist viel größer. Allerdings ist das Niveau der Mitarbeiter niedriger. Damals waren sie wesentlich gebildeter. Und diese Geschichte lehrt uns, dass man sich auf keine Beziehung mit den Geheimdiensten einlassen sollte. Sie auf ihrem eigenen Feld zu schlagen, ist unmöglich.