Поддержите автора!

«Для репрессивного аппарата правки стали сигналом, что можно всё». Пять лет назад в России обнулили Конституцию

3 июля 2020 года Владимир Путин подписал указ о поправках в Основной закон государства. Закончилась нелепая эпопея с необратимыми для всей страны последствиями: Путин получил возможность править бессрочно.

Москва, Пушкинская площадь, 1 июля 2020 года. Невероятная для сегодняшней России картина: оппозиция объявила митинг, а полиция не арестовывает пришедших к памятнику поэта. В автозаки не паковали даже тех, кто держал плакаты или скандировал лозунги против завершавшегося в ту объявленную выходной среду Общероссийского голосования по поправкам к Конституции России.

В памяти большинства граждан эта растянувшаяся на неделю церемония запомнилась под ироничными прозвищами «обнуления» и «голосования на пеньках». Летом 2020-го она непроизвольно воспринималась как нелепица поверх реальной проблемы, первых недель COVID-19. Россияне, как и жители других стран, лихорадочно скупали медицинские маски, подсчитывали личные убытки от пандемии и с тревогой следили за здоровьем пожилых родных. Какая тут может быть конституция, которую и в лучшие времена обыватель воспринимал как брошюрку с далёкими от его жизни словесами?

Неудивительно, что протестовать против де-юре ещё не свершившегося «обнуления» вышло всего несколько сотен москвичей. Получившуюся тихую акцию не побоялся осветить даже насквозь системный «КоммерсантЪ» — действительно, зрелище вышло максимально демотивирующим для несогласных с властью граждан. Этот эффект усиливал приведённый в том же репортаже ответ директора ФБК Ивана Жданова на вопрос, почему его организация уклонилась и от митинга на Пушкинской, и от борьбы против поправок. «Потому что мы не призывали, вот и всё. Тут много объективных причин. И мы считаем, что к митингу нужно готовиться нормально».

Ещё в те дни такая логика вызывала сомнение: а даст ли Кремль несистемной оппозиции после официальных 78,45% в пользу поправок «нормально готовиться» к чему-либо? Спустя пять лет очевидно — действующее начальство в принципе исключало такую возможность.

Придумано римлянами, переосмыслено в Корее

Для того, чтобы понять смысл случившегося в России летом 2020 года, сперва стоит разобраться, что такое плебисцит и референдум. Чем они отличаются друг от друга, какие государства и в каких случаях их проводят, и как их стоит воспринимать: формой прямой демократии или дешёвым трюком от засидевшихся автократов?

Понятие плебисцита пришло из Древнего Рима. В ранней республике так называли постановления плебейского по составу Народного собрания. Со временем plebiscita стали называть не только финальный акт, но и само голосование, в котором участвовали римляне незнатного происхождения. Детали этого процесса менялись многократно, пока в Рим не пришла империя и мнение простолюдинов окончательно утратило политический вес.

В Средние века к всенародным опросам лишь изредка прибегали в итальянских городах-коммунах вроде Флоренции или Венеции. По-настоящему народоправство расцвело в швейцарских кантонах; собственно, там в XVI веке эту процедуру и начали называть referendum (от латинского «вещи, подлежащие передаче»). В конце ХIХ века в альпийской конфедерации вернулись к корням, и с тех пор там ежегодно проходит по несколько референдумов. Причём темы на них выносятся самые разные — от вступления Швейцарии в ООН до госсубсидий фермерам, которые отказываются спиливать рога своим коровам.

Неслучайно, что в XVIII веке именно швейцарец Жан-Жак Руссо первым из европейских мыслителей объявил референдумы подлинной формой демократии. А революционная Франция, где эпатажный философ написал свои основные труды, раньше других великих держав опробовала эти идеи на практике: в 1793 году республиканскую конституцию приняли всенародным голосованием. Правда, затем процедура потеряла изначальный смысл. Путём плебисцитов неограниченной власти для себя добивались и император Наполеон I, и его племянник-эпигон Наполеон III.

В ХХ веке практика массовых голосований разошлась по всему миру. С одной стороны, их вплели в свою конституционную ткань самые разные демократии, от Австралии с Канадой до Финляндии с Италией. При участии всех граждан там меняли форму правления, вступали в международные организации, вводили или упраздняли «сухой закон» и решали многие иные вопросы — в строгом соответствии с буквой и духом закона. Сегодня такие процедуры обычно и подразумевают под понятием референдума.

С другой же стороны, волеизъявлением нации на «чрезвычайных» голосованиях всё чаще прикрывались разномастные автократы. Дурной пример здесь подал Адольф Гитлер: в 1933-1938 годах нацистский фюрер со множеством нарушений провёл четыре подобных фарса, где уровень его поддержки официально не опускался ниже 89%. Однако за рубежом это создавало эффект всенародной поддержки Гитлера, а внутри Германии тысячи несогласных ощущали себя потерянными одиночками. В XXI веке похожие процедуры — с сомнительной законностью, процессуальными «дырами» и неясными правовыми последствиями — чаще всего обозначают как плебисциты.

После Второй мировой в подобных забавах упражнялись многие диктаторы, от чилийца Аугусто Пиночета до пакистанца Мухаммеда Зия-уль-Хака. На качественно иной уровень эту практику в 1969 и 1972 годах вывел их сеульский коллега Пак Чон Хи.

Президент Республики Корея не просто дважды выбил из сограждан формальное «да» на фактическую несменяемость, но и «обнулился» при внешней законности. Сперва южнокорейцы одобрили Паку исключительное право на внеконституционный третий срок, а затем утвердили новый текст основного закона, который позволял президенту переизбираться без прямых выборов неограниченное число раз.

В 1979-м корейского президента прямо за ужином пристрелил глава собственной госбезопасности (не вынес оскорбления), но know how от Пака обрело свою жизнь.

По подсчётам Deutsche Welle, только в 1996-2019 годах на своих президентов «продлили подписку» в двенадцати республиках Латинской Америки, Африки и бывшего СССР. В одних случаях действующим руководителям разрешили бонусный срок полномочий, в других — граждане приняли фиктивные правки к конституциям, которые «обнуляли» время правления инкумбента. В 2020-м к этому списку государств прибавилось тринадцатое.

Крымское солнце больше не греет

«Думаю, я сказал вам вчера, что я никогда не менял Конституцию. И в особенности, чтобы соблюсти свои собственные интересы. И у меня нет таких планов на сегодняшний день», — сказал 10 марта 2018 года Владимир Путин в интервью американскому NBC. Беседа прошла за неделю до четвёртых в карьере российского политика президентских выборов, где он ожидаемо победил с официальными 76,69% голосов.

В процитированных словах Путин был одновременно честен и лукав. Он, очевидно, намекал на ловкое решение «проблемы-2008». Тогда после двух первых путинских сроков в Кремле предпочли не «сеульский вариант», а сравнительно рискованный эксперимент с Дмитрием Медведевым. При этом в медведевские четыре года Конституцию РФ всё-таки изменили: в 2008-м сроки полномочий Государственной Думы и главы государства увеличили с четырёх лет до пяти и шести соответственно. Получилось весьма удобно — правили текст при президенте Медведеве, а править по нему выпало президенту Путину.

Кстати, редактировали Конституцию и в «чисто путинском» 2014-м. Нет, речь здесь не только о включении в список субъектов федерации аннексированных Крыма и Севастополя. В феврале и июле того же года обе палаты парламента и заксобрания регионов одобрили упразднение Высшего Арбитражного суда, расширили полномочия президента в назначении прокуроров и наделили его же правом назначать часть (не более 10%) сенаторов Совфеда. Подчеркну: сделано всё это было в соответствии с буквой Конституции 1993 года, притом без референдумов или похожих на них мероприятий.

Однако к 2019 году ситуация в стране поменялась. «Крымский эффект» ослаб, а вот митинги на Болотной и проспекте Сахарова не забылись. Рейтинги «Единой России» и лично Путина обновляли исторические минимумы. Даже лояльные властям россияне возмущались поднятым ранее пенсионным возрастом, а протестная аудитория будто снова ощутила почву под ногами. С тех пор минуло шесть лет, но, думаю, многие вспомнят, как вышло отбить у силовиков журналиста Ивана Голунова, почему десятки тысяч москвичей вышли на протесты из-за раньше мало кому интересной Гордумы и c помощью чего ФБК открыл для по-настоящему широкой аудитории Евгения Пригожина.

«У нового периода российского общества, уже после «крымского эффекта», нет яркого и запоминающегося названия. Но есть, по выражению социологов, общие характеристики: разочарование, переоценка, фрустрация»

- Елена Барышева, журналистка русской редакции DW.com

Об этом редко кто говорил вслух, но в обществе царила тихая надежда, что Путин остановится на четвёртом президентском сроке. Парадоксально, но таким оптимистам будто бы подмигивал сам стареющий президент. В уже упомянутом интервью NBC Владимир Владимирович не согласился, что ему нужно удерживать пост ради собственной безопасности. «Почему вы так уверены в том, что люди, которые приходят к власти в России после меня, захотят уничтожить всё, что я сделал?»

А в декабре 2019-го на традиционной пресс-конференции Путин высказал совсем уж либеральную мысль. Политик допустил, что из действовавшего текста Конституции можно убрать заветное слово «подряд» применительно к президентским срокам; в своё время именно эта оговорка позволила ему вернуться в кресло главы государства. Тогда в России многие восприняли это как подтверждение его затаённым желаниям.

Неслучившийся Казахстан

Памятником оптимизма из той далёкой зимы осталась статья «Медузы» под красноречивым заголовком «Владимир Путин начал транзит власти в России. Похоже, он пойдёт по модели Казахстана». Её автор Андрей Перцев разбирал послание президента Федеральному Собранию от 15 января 2020 года, где тот и анонсировал масштабную конституционную реформу.

Упоминание южного соседа не требовало лишних пояснений. Весной 2019-го президент Нурсултан Назарбаев, руководивший Казахстаном с советских времён (совокупно почти 30 лет), неожиданно объявил об отставке. Президентом стал председатель Сената Касым-Жомарт Токаев, а Назарбаев сохранил «всего лишь» лидерство в партии власти и казахстанском Совбезе. Транзит по-астанински выглядел далёким от совершенной демократии, но неизбалованным россиянам тогда оставалось завидовать: лучше уж так, чем совсем несменяемая власть.

Теперь же выходило, что свой «Казахстан» будто бы грянет у нас дома. Намёк на будущий транзит опрошенные «Медузой» эксперты обнаружили в путинских словах о Государственном совете; заявлялось, что в Конституции необходимо чётко прописать статус и роль этой эфемерной структуры. Это мгновенно породило расхожую теорию: как Назарбаев оставил за собой Совбез, так и Путин намерен уйти в Госсовет. Да, он там останется «вето-игроком», попытается влиять на политику, но в президентское кресло уже не вернётся.

Легализация Госсовета была далеко не единственным новшеством от Путина. Политик, некогда хваставшийся нежеланием пересматривать Конституцию, выкатил целый ворох свежих идей: и расширить полномочия Государственной Думы, и увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты, и закрепить примат российского права над международным, и повторил мысль об отмене пресловутого «подряд». Уже 20 января нижняя палата парламента в первом чтении ожидаемо-послушно приняла законопроект с дополненным списком путинских предложений.

Потом, правда, процесс притормозил на полтора месяца. По-видимому, пауза должна была придать солидности наспех собранной рабочей группе по поправкам. Там с профессиональными (пусть и сугубо провластными) юристами вроде Андрея Клишаса или Павла Крашенинникова соседствовали актёр Александр Калягин, пианист Денис Мацуев, легкоатлетка Елена Исинбаева и даже казачий атаман Николай Долуда. До начала весны их пёстрый коллектив номинально работал над расширенным перечнем правок к Конституции. По сути, за получившийся пакет россияне и голосовали спустя три месяца.

Впоследствии председательница Центризбиркома Элла Памфилова придумала странную аналогию для финального массива правок — комплексный обед. На деле получившийся весной 2020-го конституционный пакет больше напоминал одну гигантскую цистерну, набитую залежалым винегретом. Итоговый объём правок — 206 редакций к 41 статье из шести глав основного закона — непросто структурировать даже профессиональному юристу. Условно их можно разнести по трём категориям:

- программно-идеологические: провозглашение правопреемства от СССР (ст. 67.1/1), сохранение «памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога» (ст. 67.1/2), запрет «умаления значения подвига народа при защите Отечества» (ст. 67.1/3), закрепление брака как союза мужчины и женщины (ст. 72/1/ж.1), тезис о «взаимном доверии государства и общества», (ст. 75.1), приоритет российского права перед международным (ст. 79) и др.

- институциональные: усиление зависимости председателя правительства от президента (ст. 83 и 117), пожизненная неприкосновенность президента (ст. 92/1), его же право назначать всех высших судей (ст. 83/е), право федерального центра создавать в регионах «федеральные территории» (ст. 67/1), включение местного самоуправления в единую структуру «публичной власти» (ст. 80/2) и др.

- социально-популистские: дети как приоритет государственной политики (ст.67.1/4), обязательность индексации пенсий (ст. 75/6), воспитание правительством «экологической культуры» (ст. 114/е6), защита животных (ст. 114/е5) и др.

10 марта думцы во втором чтении приняли спущенный им «обед». В тот же день состоялся памятный бенефис депутатки Валентины Терешковой. Первая женщина-космонавтка предложила товарищам отдельно утвердить будущую часть 3.1 статьи 81, дезавуирующую отработанные сроки «президентов со стажем». Как потом закулисно уверяли журналистов депутаты, инициатива Терешковой сперва их шокировала. О подобном сценарии Госдуму заранее не предупреждали — вероятно, в курсе были лишь спикер Вячеслав Володин и другие высокопоставленные единороссы.

Впрочем, вымуштрованные парламентарии с честью приняли вызов от Терешковой: 380 голосов «за» против 43 несогласных и одного воздержавшегося. Вместо Астаны-2019 российский звездолёт уверенно взял курс на Сеул-1972.

Не-референдум сомнительной силы

Казалось бы, типичная для путинской эпохи история: есть стратегическая цель продлить полномочия президента, есть юридический инструмент для её достижения и есть послушные депутаты с сенаторами. Откуда здесь взялся пресловутый «не-референдум», который проанонсировали ещё в январе? Ведь в 2008 и 2014 годах Конституцию правили без помощи рядовых граждан.

Россию вообще трудно назвать страной референдумов и плебисцитов. До лета 2020 года подобные процедуры в нашей стране, если брать общенациональный уровень, проходили всего трижды, и все пришлись на начало 1990-х. Сначала россияне в марте 1991-го определялись, стоит ли сохранять СССР в обновлённом виде, и нужен ли РСФСР свой отдельный руководитель; затем, в апреле 1993 года — кто прав в затяжном политическом кризисе, Верховный Совет или президент Борис Ельцин; ну и потом, в декабре того же 1993-го — годится ли проект Конституции для новой постсоветской России. Притом первые два волеизъявления официально носили статус референдума, а третье прошло как «всенародное голосование».

Однако ещё зимой 2020 года в президентском окружении сочли принципиальным, чтобы нужные поправки не просто приняли, а утвердили при формальном участии всех россиян. Полагалось любой ценой достичь максимально красивой цифры голосов «за», чтобы потом выдать её за реальный рейтинг Путина.

Этой детали полагалось ударить по фрондёрской публике, убедить её в фантомности воспоминаний из 2019-го и внушить, что даже скромный «казахстанский вариант» в России нереален.

Для этого провластные юристы специально изобрели отсутствовавшее в законодательстве Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (парламент утвердил соответствующий закон вместе с «комплексным обедом» поправок). «ОРГ» как бы венчало собой сложный ряд согласований на разных уровнях: президент → Госдума → Совет Федерации → заксобрания регионов → Конституционный суд. Другими словами, вопреки логике референдума в «здоровом государстве», россиянам полагалось не столько самим принять или отклонить поправки, сколько формально одобрить уже принятое властями решение.

По сути, процесс сводился к классическому плебисциту из наполеоновской Франции или Третьего рейха: гражданин, вы шагаете в ногу со здоровым большинством нашей нации или признаёте себя опасно-обречённым отщепенцем? В этой связи многие оппоненты режима упирали на юридическую ничтожность «ОРГ» и заявляли, что участвовать в нём заведомо нет смысла.

«Я абсолютно всей душой с теми, кто хочет голосовать «против», «нет» и т. д. Можете даже и проголосовать, но смысла это не имеет, потому что у этого голосования нет правил. Есть только табло с результатом, которое зажжёт Элла Памфилова.

Не ждите там хорошего результата, а главное, не расстраивайтесь, когда по телевизору объявят, что вся страна желает вечного Путина. Если бы желала — Кремль бы не струсил [полноценный] референдум проводить»

- Алексей Навальный, 19 марта 2020-го

С последним тезисом, впрочем, можно поспорить — проблема для начальства таилась не только в настрое народа, но и букве закона. Федеральный конституционный закон о референдуме предполагает целый ряд процедурных требований, которым «ОРГ» не соответствовало. Крест на нём ставил хотя бы пункт 6.7 упомянутого акта — что для выносимого на референдум вопроса исключается сама возможность множественного толкования. Естественно, этот принцип был изначально неприменим к голосованию, на котором полагалось утвердить сразу 206 поправок в диапазоне от президентских полномочий до экологического воспитания.

Комбайн, смартфоны, три пенька

Изначально датой «ОРГ» утвердили 22 апреля 2020 года. Но здесь в процесс вмешались всем известные обстоятельства: пока ответственные лица готовили «обнуление», COVID-19 обнулял все прежние представления о привычном. 25 марта Путину пришлось отправить граждан на самоизоляцию и объявить недоброй памяти «нерабочие дни». Только в июне глава государства объявил финальные даты нужной себе процедуры: 25 июня — 1 июля.

В ретроспективе пандемия выглядит ценнейшим подарком судьбы для Кремля. Во-первых, она позволила властям растянуть период агитации за поправки. Причём кампания шла не столько под лоялистскими, сколько под абстрактно-популистскими лозунгами: мол, это всё не про политику, а больше про базовые ценности — русский язык, крепкую семью, достойные пенсии. Во-вторых, приход неведомого вируса сам по себе привязал россиян к государству. В момент неопределённости миллионам граждан стало попросту больше не на кого надеяться, и рейтинг Путина впервые за два года начал устойчиво расти.

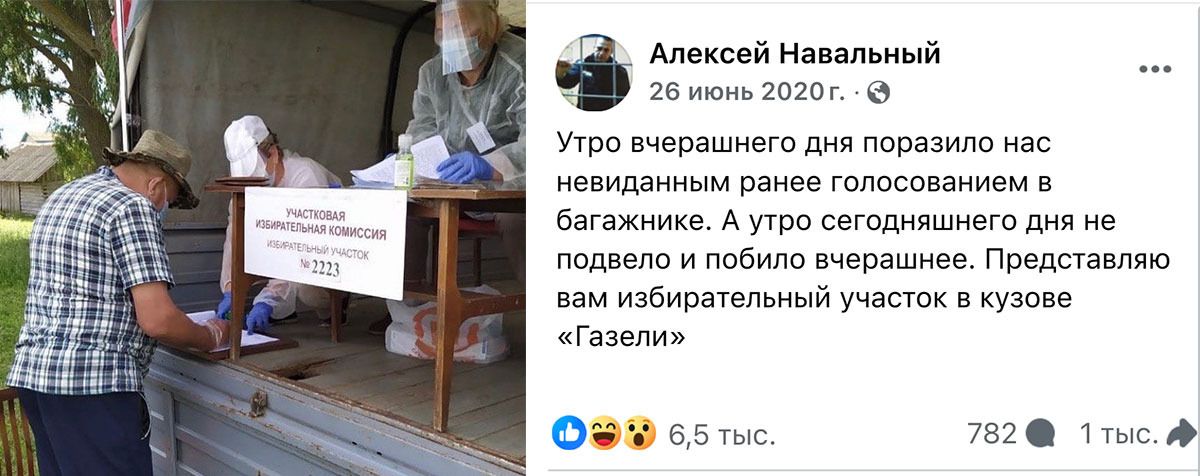

В-третьих, чрезвычайные обстоятельства позволили властям на плебисците 2020 года обкатать ряд сомнительных практик, которые им едва ли спустили бы с рук в обычной ситуации. Тут и растягивание «ОРГ» на неделю, и первый опыт дистанционного голосования, и открытие импровизированных участков в скверах, дворах, у проходных и других явно неподходящих для этого местах. Да, в соцсетях активно шутили про «голосование на пеньках» (и это, к слову, не было шуткой, три «официальных» пня признала лично Памфилова), но совокупно всё это защитило процесс от любого независимого контроля.

В итоге «ОРГ» предсказуемо вышло одним из самых «грязных» голосований в новейшей истории России. По оценке исследователя электоральных махинаций Сергея Шпилькина, доля фальсификата составила 45% от всех бюллетеней «за» по стране. В тон этой смелой гипотезе звучали новости с избирательных участков из разных регионов РФ — совокупно складывалось ощущение не то «Поля чудес», не то «Деревни дураков», выдаваемых за электоральную процедуру.

«В Омске член избиркома выиграла квартиру в лотерее, организованной на избирательном участке. В Красноярском крае, Иркутской области и других регионах в лотереях также разыгрывались квартиры, машины, смартфоны, в Свердловской области дарили грамоты, в Брянской — кухонные комбайны. «Русская служба Би-би-си» обнаружила, что в подмосковном Лыткарино людям просто платили деньги в здании колледжа, где находился избирательный участок — под видом неких выплат «детям войны»»

- из репортажа Meduza.io Фариды Рустамовой и Андрея Перцева, 2 июля 2020 года

Согласно данным ВЦИКа, в пользу поправок высказалось почти 57,7 из 74,2 миллионов пришедших на участки россиян (официальная явка составила почти 68%). Сторонники «обнуления» разгромно победили противников с 78,45% против всего-то 21,41% голосов.

На этом фоне настоящей аномалией стали результаты из Ненецкого автономного округа. Заполярный регион оказался единственным в России, где несогласные с поправками взяли верх (55,25%). Ближе других к НАО на плебисците подобрались в Саха — Якутии (40,65%). Более 30% защитники старой Конституции набрали в ещё 17 субъектах (включая Москву, Свердловскую и Новосибирскую области), а также на заграничной территории и отдельно в арендованном у Казахстана Байконуре.

Все эти несущественные недоработки не слишком огорчили обитателей Кремля. Официальный взгляд на произошедшее привычно озвучил президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков: «Де-факто состоялся триумфальный референдум (sic!) о доверии президенту Путину».

Добрых сказок больше не будет

Пожалуй, главным сюрпризом для Путина и его окружения во всей эпопее с «обнулением» стал демонстративный отказ несистемной оппозиции от любых форм протеста. Ещё в январе 2020-го Алексей Навальный прямо заявил в соцсетях, что «Конституция РФ — омерзительна», «по этой конституции у нас всё отняли — от выборов до пенсий» и «защищать «хорошую конституцию от плохого Путина» — разводка».

Да, потом политик порой смягчал тон и признавал, что можно прийти на участки и высказаться против поправок. Да, несогласные с его мнением оппозиционные депутаты Мосгордумы создали комитет «Нет поправкам!» и пытались координировать протестное голосование (правда, так и не сумели выйти за пределы Facebook). Да, в июне 2020-го сам Навальный будто прозрел и запоздало анонсировал некую «забастовку избиркомов» (из которой по итогу не вышло ничего).

2 июля 2020-го Алексей написал крайне странный текст по итогам плебисцита. Автор проигнорировал состоявшееся «обнуление» Путина, зато похвалил работу ФБК и ядовито прошёлся по «врунам, балбесам и жуликам-политтехнологам» — то есть всем, кто хоть как-то призывал голосовать «против» и уверял, что у оппозиции есть шанс мобилизовать недовольных граждан. В завершение Навальный призвал отнестись к «ОРГ» как к малозначимой вещи — мол, там изначально не было шансов, режим играл не по правилам — и сосредоточиться на более важных вещах: местных и федеральных выборах 2020 и 2021 годов.

Трудно не заметить порочность этой логики: если действующее начальство грязно сыграло в июне, то с чего ему быть честным в сентябре? Собственно, в Кремле и не стали ждать осени. Ещё в июле неугодных политиков и общественных деятелей настигла первая волна арестов и обысков, ещё сравнительно точечных. Именно в те дни за решёткой оказались и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, и журналист Иван Сафронов, а ранее арестованному правозащитнику Юрию Дмитриеву прокуратура запросила 15 лет лишения свободы.

«Для репрессивного аппарата поправки в Конституцию и дизайн свершившегося плебисцита — это сигнал, что можно всё. Что затянувшаяся на 15 лет игра в правовое государство и попытки войти в клуб респектабельных демократий закончились. Если я верно [понял] контекст, то придут за многими. По логике должны зачистить интернет-пространство. И от расследовательской журналистики [...]. И от лидеров мнений. И чистку будут проводить [...] персонально — уголовные дела, аресты, суды»

- Денис Соколов, руководитель исследовательского центра RAMCOM

Но Алексей Навальный — как и миллионы других честных и достойных россиян — продолжали жить с надеждой на завтрашний день. День, который так и не наступил. До 20 августа 2020-го оставалось полтора месяца, до 24 февраля 2022-го — полтора года, до 16 февраля 2024-го — чуть больше трех с половиной лет.

На главном фото — Валентина Терешкова предлагает обсудить вопрос об «обнулении» числа президентских сроков. Госдума, Москва, 10 марта 2020 года. Фото: duma.gov.ru