Soutenez lauteur !

Chien-symbole : le teckel de Nabokov

J’aime Nabokov. J’aime les teckels. Ces deux amours se croisent. Au début, il me semblait que j’avais des idées obsessionnelles, puis j’ai relu mes extraits — et voici leur recueil. Dans les textes de Nabokov, des teckels agitent sans cesse leur queue floue sur les photos, trottinent, traînent derrière, boitent obstinément et tristement de côté, de côté, fâchés, capricieux, décrépis, contrariés, roux, bruns, affectueux, aux oreilles tombantes. Dans chaque mot de ses répliques rapides — compréhension, chaleur et amour. Je suis étonné par les gens pour qui Nabokov est une machine humaine, froide et calculatrice. Peut-être que certains de ceux qui aiment caresser les oreilles des chiens passeront par cette porte pour approcher le grand écrivain russe ? Mais mon besoin personnel de rassembler tous ces extraits et citations en un seul texte vient d’une découverte assez terrible : pour Nabokov, le teckel est un symbole maladroit et pataud du vieux monde détruit. Et encore, le teckel est le gardien de la frontière entre les mondes. Mais lisons dans l’ordre.

L’amour des teckels est venu à Vladimir Nabokov de sa mère, Elena Ivanovna Rukavishnikova. Et il est tout à fait naturel que c’est précisément dans le récit sur sa mère, dans le livre de souvenirs « Autres rivages », qu’on trouve un récit détaillé de ses teckels. Nabokov semble feuilleter un album photo :

« Mes tantes critiquaient son penchant pour les teckels bruns. Dans les albums photographiques illustrant en détail sa jeunesse, parmi les pique-niques, le croquet, les sportives aux manches bouffantes et chapeaux canotiers, les vieux domestiques aux mains le long du corps, elle dans son berceau, des sapins brumeux, des perspectives intérieures, — il était rare qu’un groupe passe sans un teckel, avec son arrière-train dilaté par le tempérament et toujours ce regard étrange, psychopathiquement étoilé, que cette race affiche sur les photos de famille. Dans ma petite enfance, j’ai encore connu dans la mare du jardin Lulu et Box Premier, mère et fils, si décrépis que leur alliance incestueuse, qui avait troublé les enfants d’alors, était déjà oubliée. Vers 1904, mon père rapporta d’une exposition à Munich un chiot roux, qui devint une teckelle d’une beauté étonnante, Trainy. En 1915, elle perdit l’usage de ses pattes arrière, et tant que ma mère n’eut pas décidé de l’euthanasier, la pauvre chienne roulait tristement sur les parquets, comme un cul-de-jatte (sans jambes, en français). Puis quelqu’un nous offrit un petit-fils ou arrière-petit-fils des Hina et Brom tchèques. Ce teckel définitif (représentant l’un des rares liens entre moi et les classiques russes) nous suivit en exil, et encore en 1930, à Prague, où ma mère veuve vivait d’une petite pension d’État, on pouvait voir ce vieux Box Deuxième boitant loin derrière sa maîtresse pensive dans la rue d’hiver sombre, — un chien d’émigré en muselière longue en fil de fer et manteau rapiécé ». (« Autres rivages »)

Merveilleusement, l’histoire a conservé des photographies des teckels nabokoviens. Et d’ailleurs, dans l’un des premiers romans, dans « L’Héroïsme », le teckel apparaît précisément comme un détail photographique. C’est sans doute l’une des illustrations les plus célèbres de Nabokov sur le thème du temps. En effet, ici le teckel apparaît « avec trois queues » comme un moyen impossible d’arrêter l’instant :

« Puis le grand-père Edelweiss fut conservé pendant des années dans un lourd album en cuir ; à son époque, on photographiait avec goût, avec soin, ce n’était pas une opération anodine, le patient devait rester immobile longtemps, — le permis de sourire n’était pas encore venu avec la photo instantanée. La difficulté de la photographie expliquait la lourdeur et la solidité des poses vaillantes du grand-père sur des photos pâles mais très honnêtes, — le grand-père jeune, avec son fusil, avec un bécasse tué à ses pieds, le grand-père sur la jument Daisy, le grand-père sur un banc rayé de la véranda, avec un teckel noir qui ne voulait pas rester tranquille, et qui, par conséquent, apparut avec trois queues. Et ce n’est qu’en 1918 que le grand-père Edelweiss disparut définitivement, car l’album brûla, la table où l’album reposait brûla, et toute la propriété brûla, que, par stupidité, les paysans du village proche incendièrent entièrement au lieu de se servir du mobilier ». (« L’Héroïsme », 1932, Berlin)

Les teckels sont toujours là, quelque part à proximité, quoi qu’il arrive. Les épithètes précises et concises de Nabokov témoignent d’une connaissance très intime de cette race canine.

« À la salle à manger, cependant, mon frère et moi étions sommés de continuer à manger. Maman, s’apprêtant à retirer d’une fourchette un morceau de bœuf avec deux doigts, regardait en bas, sous le volant de la nappe, si sa teckel fâchée et capricieuse. « Un jour ils vont le laisser tomber » (Un jour ils vont le laisser tomber (français)), — remarqua Mlle Golay, la vieille gouvernante austère et pessimiste de ma mère, qui vivait toujours chez nous, toujours aigre, toujours en mauvais termes avec les petites Anglaises et Françaises de la maison ». (« Autres rivages »)

Pour les Nabokov, les teckels sont des membres de la famille et voyagent toujours avec la famille et le personnel, et ces voyageurs sont mentionnés dans les souvenirs nabokoviens au même titre que les humains.

« Dans ma mémoire, je peux démêler au moins cinq voyages de ce genre à Paris, avec la Riviera ou Biarritz à la fin. Je choisis celui de 1909. Il me semble que les sœurs — Olga, six ans, et Elena, trois ans — sont restées à Saint-Pétersbourg sous la surveillance des nourrices et tantes. (Selon Elena, j’ai tort : elles ont aussi participé au voyage.) Mon père, en casquette de voyage et gants en daim, lit dans un compartiment qu’il partage avec Max, notre gouverneur d’alors. Mon frère Sergueï et moi sommes séparés d’eux par un petit cabinet de toilette. Le compartiment suivant, jouxtant le nôtre, est occupé par ma mère avec sa vieille femme de chambre Natasha et le teckel contrarié. Osip, le valet de chambre de mon père (pendant dix ans fusillé avec rigueur par les bolcheviks pour avoir volé nos bicyclettes au lieu de les remettre au peuple), partage le quatrième compartiment avec un inconnu — l’acteur français Ferodi ». (« Autres rivages »)

Le teckel définitif Box Deuxième des « Autres rivages » émigre lui aussi et sera soigneusement transporté à Prague, où il vivra avec la mère de Nabokov et incarnera par son manteau la pauvreté et le malheur des émigrés :

« P. M. appelle Box « Botia ». Il a grossi et vieilli. Il traverse la rue lentement, très lentement, en hiver. Quand il porte son manteau, on l’appelle « le mendiant », car le manteau est déchiré sur le côté (à force de frotter contre le mur) ». (« Lettres à Vera », 23 décembre 1926)

Nabokov attribuait généreusement des teckels aux héros de ses livres, trop nombreux pour être tous cités.

« Et soudain, quelque chose s’est passé. Le soleil a frappé de plein fouet les longues gouttes de pluie, les a inclinées — les gouttes sont devenues immédiatement fines, dorées, silencieuses. Le soleil s’agitait encore et encore, — et la pluie brisée volait déjà en gouttes de feu séparées, l’asphalte brillait d’un bleu lilas — et tout à coup il fit si clair et chaud que Dreyer enleva son imperméable en marchant, et Tom, un peu assombri par la pluie, s’anima aussitôt et, dressant la queue en trompette, marcha d’un pas sûr vers le teckel roux. Tom et le teckel, tous deux voulant se renifler mutuellement sous la queue, tournèrent assez longtemps sur place, jusqu’à ce que Dreyer siffle. Il marchait lentement, regardant autour de lui, car il était arrivé dans des endroits assez intéressants, où il venait rarement, bien que ce fût près de chez lui ». (« Roi, dame, valet », 1928, juillet 1927 — juin 1928)

Parfois il feint d’oublier, mais à chaque fois, de manière étonnante, il sort grâce au teckel un morceau pliable du passé :

« Je ne me souviens pas si j’ai prêté Box Premier, le favori de la concierge, qui a survécu à sa Lulu-Iocaste. Il dort sur un coussin brodé, dans un coin du canapé. Son museau grisonnant avec la verrue teckel près de la bouche est calé sous la cuisse, et de temps en temps une profonde inspiration gonfle encore sa cage thoracique encore assez ferme. Il est si vieux, si couvert de rêves d’odeurs passées, qu’il ne bouge pas quand les traîneaux avec la voyageuse et son bagage approchent de la maison et que le vestibule aux motifs en fonte résonne. Et comme j’espérais qu’elle ne viendrait pas ! (« Autres rivages »)

Un jour, le teckel a même presque joué le rôle de lien perdu entre Nabokov et le papillon :

« Le couple de fauteuils verts s’est aussi séparé : l’un s’ennuyait chez Ganine, dans l’autre était assise la maîtresse elle-même ou son vieux teckel, une chienne noire et grosse au museau grisonnant et aux oreilles tombantes, veloutées aux extrémités comme le frange d’un papillon. Et sur l’étagère, dans la chambre de Clara, se tenaient, en décoration, quelques premiers volumes de l’encyclopédie, tandis que les autres volumes étaient passés à Podtiaguine ».

La référence au nom de la maîtresse de « Mashenka », Lidia Nikolaevna Dorn, au nom du médecin dans « La Mouette » de Tchékhov — serait trop alambiquée sans le teckel, et nous nous souvenons comment Nabokov chérissait sa généalogie et l’origine de leur teckel des teckels de Tchékhov, nommés Brom Isaevich et Hina Markovna :

« Lidia Nikolaevna avait peur d’entrer dans la cuisine, elle était une personne discrète et timide. Quand elle traversait le couloir en trottinant avec ses petits pieds, les locataires pensaient que cette petite femme grise et au nez retroussé n’était pas la maîtresse, mais simplement une vieille femme stupide tombée dans un appartement étranger. Elle se tenait comme une poupée de chiffon, quand le matin elle balayait rapidement la poussière sous les meubles, puis disparaissait dans sa chambre, la plus petite de toutes, où elle lisait de vieux livres allemands usés ou parcourait les papiers de son défunt mari, qu’elle ne comprenait pas du tout. Seul Podtiaguine entrait dans cette chambre, caressait le teckel noir et affectueux, lui pinçait les oreilles, la verrue sur son museau gris, essayait de lui faire donner la patte tordue et racontait à Lidia Nikolaevna sa vieille maladie douloureuse et qu’il s’occupait depuis six mois d’obtenir un visa pour Paris, où vivait sa nièce, et où les longues baguettes croustillantes et le vin rouge étaient très bon marché ». (« Mashenka », Berlin, 1926)

Nabokov peut déléguer au teckel le pouvoir de devenir son alter ego, en tant qu’auteur. Il s’avère que le teckel sent plus finement que l’homme et comprend un peu plus vite l’inévitabilité de ce qui se passe :

« Après s’être couché, Ganine ferma les deux valises, les posa côte à côte, remplit la corbeille à papier de journaux morts, examina tous les coins de la chambre vide et alla payer la maîtresse. Lidia Nikolaevna, assise très droite dans le fauteuil, lisait quand il entra. Son teckel glissa doucement du lit et se blottit dans une petite crise d’hystérie de fidélité aux pieds de Ganine. Lidia Nikolaevna, comprenant qu’il allait partir, s’attrista. Elle aimait la grande silhouette calme de Ganine et s’habituait toujours beaucoup aux locataires, et il y avait quelque chose de semblable à la mort dans leurs départs inévitables ». (« Mashenka », Berlin, 1926)

Ganine n’est pas encore parti, Podtiaguine est encore vivant, mais l’inévitable est déjà là. Et la mention du teckel se trouve dans le texte entre « cadavres » et « mort ». Et bien que ces deux mots participent à un jeu de mots, ils sont en même temps des présages de la véritable mort, et le teckel devient un agent de l’au-delà.

Pour Nabokov, le teckel peut devenir le seul responsable du don de sentir, représentant le seul être qui ressent.

Et on voit même ici comment le teckel s’oppose non seulement à l’insensibilité de l’homme, mais aussi à l’insensibilité du temps, à son tic-tac :

« À trois, ils portèrent le vieil homme dans sa chambre. Alferov, titubant, sortit derrière eux, puis fit un geste vague de la main et s’assit à la table. D’une main tremblante, il se versa de la vodka, sortit sa montre nickelée de sa poche de gilet et la posa devant lui sur la table.

— Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, — fit-il en suivant du doigt les chiffres romains, puis s’immobilisa, tournant la tête sur le côté, et regardant d’un œil la trotteuse.

Dans le couloir, un teckel aboya finement et avec excitation. Alferov fit une grimace. — Sale chien... Il faudrait l’écraser. Un peu plus tard, il sortit un crayon chimique d’une autre poche et traça un trait violet sur la vitre au-dessus du chiffre huit.

- Il avance, il avance, il avance... — pensait-il au rythme du tic-tac. Il chercha du regard sur la table, choisit un chocolat et le recracha aussitôt. Une boule brune éclata contre le mur.

— Trois, quatre, cinq, sept, — recompte Alferov et fit un clin d’œil à son cadran avec un sourire béat et trouble ». (« Mashenka », Berlin, 1926)

Dans « La Défense Loujine », le teckel vient manifestement directement du voyage nabokovien en famille et avec la mère, en émigration :

« Le teckel en manteau bleu rapiécé, aux oreilles pendantes s’arrêta en reniflant la neige, et Loujine eut le temps de le caresser ». (« La Défense Loujine », 1930)

En général, le teckel apparaît comme un symbole du temps perdu, bon et ordonné :

« Il faisait froid dehors, et il regretta de ne pas avoir rempli à nouveau la gourde de cognac, qui l’aidait à passer la journée. Il faisait aussi très calme — plus calme que d’habitude. Les façades anciennes et respectables des maisons en face — de l’autre côté de la rue pavée — avaient perdu la plupart de leurs lumières. Un homme qu’il connaissait, ancien membre du Parlement, un tranquille rabat-joie qui avait pour habitude de promener dans le crépuscule une paire de teckels polis vêtus de manteaux, venait de quitter la chambre 50 il y a deux jours dans un camion déjà rempli d’autres prisonniers. Apparemment, la Grenouille avait décidé de faire sa révolution aussi traditionnelle que possible. La voiture était en retard ». (Bend Sinister », 1947)

Le teckel déteste le changement, le teckel est le gardien et le symbole de l’ancien monde stable que l’homme est forcé de quitter lorsqu’il quitte son pays :

« Au printemps, Sonia et sa famille déménagèrent à Berlin, où Zilanov lança un hebdomadaire, et maintenant Martyn, allongé sur le dos sous les branches qui passaient doucement, se souvenait de son dernier voyage à Londres. Darwin ne voulut pas venir, demanda paresseusement de transmettre ses salutations à Sonia et, agitant les doigts en l’air, replongea dans son livre. Quand Martyn arriva, chez les Zilanov, c’était ce triste désordre que détestent tant les vieux chiens domestiques, les gros teckels par exemple. La femme de chambre et un garçon hirsute avec une cigarette derrière l’oreille descendaient un coffre dans l’escalier. Irina en pleurs était assise dans le salon, rongeant ses ongles et songeant à je ne sais quoi. Dans une des chambres, quelque chose de cassé en verre, et aussitôt le téléphone sonna dans le bureau, mais personne ne répondit ». (« L’Héroïsme », 1932)

« Il y a environ dix ans, dans l’un de ses rêves prophétiques (et toute personne ayant une grande imagination a des rêves prophétiques — telle est la mathématique des rêves), le jeune pétersbourgeois Martyn rêvait qu’il était lui-même un exilé, et les larmes montaient quand, sur un débarcadère imaginaire, éclairé d’une lumière étrange et faible, il faisait connaissance par hasard — avec qui ?... — avec un compatriote assis sur un coffre, dans la nuit du frisson et du retard, et quels étaient les merveilleux dialogues ! Pour le rôle de ces compatriotes, il prenait simplement des Russes qu’il avait remarqués lors d’un voyage à l’étranger, — une famille à Biarritz, avec une gouvernante, un gouverneur, un laquais rasé et un teckel roux, une dame blonde remarquable au Kaiserhof de Berlin, ou dans le couloir du Nord-Express un vieil homme en chapka noire, que mon père appelait à voix basse « l’écrivain Boborykine », — et, leur choisissant des costumes et des répliques appropriés, il les envoyait pour des rencontres avec lui-même dans les endroits les plus reculés du monde. Aujourd’hui, ce rêve fortuit — conséquence de je ne sais quel livre d’enfant — s’est complètement réalisé, et peut-être même un peu trop ». (« L’Héroïsme », 1932, Berlin)

Le teckel est sans cesse un témoin muet et maladroit de l’horreur et de l’inévitabilité des événements, et c’est précisément le teckel qui accompagne toutes les filles chez Nabokov, avec lesquelles quelque chose d’irréparable va bientôt arriver, ce qui est particulièrement visible dans « Camera Obscura » :

Magda tenait sur ses genoux le chien de Levandovskaïa — un gros teckel jaune avec du gris sur le museau et une longue verrue sur la joue. Elle prit dans sa main l’oreille soyeuse du chien et, sans lever les yeux, répondit :

« Ah, ça, ça peut attendre. Je n’ai que quinze ans. Et pourquoi ? Tout ça sera vain — je connais ces messieurs ».

« Tu es idiote, — dit Levandovskaïa avec irritation, — je te parle pas d’un voyou, mais d’un homme bon et généreux, qui t’a vue dans la rue et ne pense plus qu’à toi depuis ».

« Un vieux monsieur quelconque », — remarqua Magda et embrassa le chien sur le front.

Idiote, — répéta Levandovskaïa. — Il a trente ans, il est rasé, élégant — cravate de soie, porte-cigarette en or. Il a seulement l’âme modeste.

« Se promener, se promener », — dit Magda au chien, — le teckel glissa sur le sol et puis, dans le couloir, trotta en tenant son corps de côté, comme tous les vieux teckels.

Il s’accorda le luxe d’approcher lentement, de jeter des regards prudents et affectueux, même des soupirs. Levandovskaïa, qui n’avait reçu qu’un petit acompte, mais avait fixé un prix exorbitant, ne quittait pas d’un pas. Avec son accord, Magda cessa de poser et passait des journées entières à broder. Parfois, quand elle sortait le chien le soir, Müller apparaissait des ténèbres et marchait à côté d’elle, ce qui la bouleversait tellement qu’elle accélèrait involontairement le pas, et le teckel oublié traînait derrière, boitant obstinément de côté, de côté. Levandovskaïa sentit bientôt ces rencontres et commença à sortir elle-même le chien. (« Camera Obscura », 1933)

Les teckels s’avèrent être des témoins muets mais vivants des événements ou de leur anticipation et de leur inévitabilité. Le teckel apparaît souvent comme un gardien de frontière, maladroit, de côté, mais presque un portier. Le teckel est un doux, maladroit et confortable signal d’alerte. Une marque de passage — vers l’âge adulte, la mort, l’émigration, la violence…

Dans « Ada », la dame marche « derrière le teckel qui se tortille », dans « Lolita » on promène « un vieux teckel gonflé »…

Le teckel peut devenir pour Nabokov une unité de mesure de l’absurdité et de l’inutilité mêlées à l’attrait, comme dans « La Défense Loujine » :

« Le fait est que ces dernières années, il n’avait pas eu de chance dans les tournois, une barrière fantomatique s’était dressée, l’empêchant toujours d’arriver premier. Valentinov l’avait prédit, il y a quelques années, peu avant sa disparition. « Brille tant que tu brilles », avait-il dit, après ce tournoi inoubliable à Londres, le premier après la guerre, quand un joueur russe de vingt ans avait gagné. « Tant que ça brille », avait répété Valentinov avec malice, « mais la fin du prodige approche ». Et cela était très important pour Valentinov. Il ne s’occupait de Loujine que parce que c’était un phénomène, — un phénomène étrange, un peu laid, mais charmant, comme les pattes tordues d’un teckel. Pendant toute la vie commune avec Loujine, il encouragea sans relâche et développa son don, sans jamais se soucier de Loujine en tant qu’homme, que, semblait-il, non seulement Valentinov, mais la vie elle-même avait négligé. Il le montrait comme un monstre amusant à des gens riches, obtenait par son intermédiaire des contacts avantageux, organisait d’innombrables tournois, et ce n’est que lorsqu’il commença à penser que le prodige devenait simplement un jeune joueur d’échecs qu’il le ramena en Russie auprès de son père, puis, comme une certaine valeur, le ramena encore, quand il crut s’être trompé, qu’il restait encore un ou deux ans à vivre au phénomène ». (« La Défense Loujine » 1930)

Nabokov décrit souvent le vivant comme inanimé et inversement. Un objet inanimé, par compassion pour un homme dans une situation désespérée, peut entre autres prendre la forme d’un teckel :

« Il remarqua soudain l’expression des yeux de Cecilia C., — instantanée, oh, instantanée, — mais c’était comme si quelque chose de réel, d’indubitable (dans ce monde où tout était douteux) apparaissait, comme si un coin de cette vie terrible s’était retourné et avait brièvement scintillé à l’envers. Dans le regard de la mère de Cincinnati, il saisit soudain ce dernier point, sûr, tout explicatif et protecteur, que lui-même savait aussi retrouver en lui. De quoi ce point hurlait-il ? Oh, peu importe, qu’importe — horreur, pitié… Mais disons plutôt : ce point, en soi, exprimait une telle tempête de vérité que l’âme de Cincinnati ne pouvait que s’en réjouir. L’instant pencha et passa. Cecilia C. se leva, faisant un petit geste incroyable, à savoir — écartant les mains avec les index tendus, comme pour montrer la taille — la longueur, disons, d’un bébé… Puis elle s’affaira aussitôt, souleva du sol un petit sac noir, dodu, sur pattes de teckel, et redressa le rabat de la poche ». (« Invitation au supplice », 1935, 1938)

Il est intéressant que, pour Nabokov, les teckels représentent le côté maternel. Son père, Vladimir Dmitrievitch, préférait les lévriers, et l’écrivain leur a aussi rendu hommage. Par exemple, dans le poème « Soir sur le terrain vague », que Nabokov écrivit en 1932, à l’anniversaire de la mort de son père, apparaît un étrange « crâne de bonheur, fin, long, / comme le crâne d’un lévrier ». Qu’est-ce que ce « crâne de bonheur » ? On pourrait penser qu’un crâne est un memento mori, mais ici, sous la forme d’un crâne de chien, beau, long, comme ceux de ces lévriers que son père vivant aimait tant, c’est uniquement un rappel du bonheur familial et de l’intégrité passée de la famille.

Mais bien sûr, le teckel est avant tout un membre et un participant de la vie familiale, même s’il ne reconnut pas Nabokov à cause de sa vieillesse, il racontera à sa femme à propos de Box Deuxième, comme à propos des autres membres de la maison.

« La première partie du voyage fut très agréable. Je lisais un peu et regardais par la fenêtre le ciel enfantin de printemps [...] À la gare, Elena et maman m’attendaient. Maman de très bonne humeur. Très en forme, a bonne mine, bien qu’amaigrie. Elena rêveuse et très gentille. Il s’est avéré que Skulyari n’était pas pour elle […]. Kirill me plaît pour l’instant plus que la dernière fois. Sa jeunesse est feinte, un peu espiègle, pour contrarier Evguenia Konstantinovna. Cependant, c’est un fainéant terrible. Le mari d’Olga est toujours sombre, et Olga est très embellie. Rostislav est extrêmement charmant et se promène déjà dans les pièces. Evguenia Konstantinovna a blanchi, mais le pauvre Boxik a encore plus blanchi et est presque aveugle. Serezha viendra peut-être dans quelques jours, et alors nous poserons tous dans les mêmes poses que sur une photo de Yalta. Boxik aussi. Mon rhume persiste. Je dors dans la chambre de maman sur un canapé court et étroit avec un dossier. Je n’irai pas à Paris. Envoie-moi, je t’en prie, premièrement, « Bouche à bouche » (je le lirai seulement à maman sans commentaire), deuxièmement, un article sur les papillons. Tu sais, nous vivons très confortablement tous les deux. Boxik est autorisé à aller aux toilettes et à lever la patte sur le meuble en porcelaine (pour lui, un meuble).« (« Lettres à Vera », 4 avril 1932)

« Maman t’écrira demain. Boxik est allongé sur le dos, la lèvre retroussée ». (« Lettres à Vera », 22 décembre 1926)

« Mon âme, je suis arrivé parfaitement, accueilli par maman à la gare : elle a un bel aspect et une belle humeur. Boxik est vieux et gros, au museau grisonnant, il ne m’a prêté aucune attention. Elenotchka et E. K. ont beaucoup embelli ». (« Lettres à Vera », 12 mai 1930)

« Boxusha me regarde avec des yeux troubles et continue à ne pas reconnaître. Ici, on pense qu’il me prend pour le retour de Serezha ». (« Lettres à Vera », 12 mai 1930)

« Boxusha continue à me regarder avec des yeux troubles. Hier, il a aboyé 157 fois de suite, nous avons compté. Aujourd’hui, il fait beau, on va se promener. Je suis triste que tu écrives si peu, mon bonheur infini ». (« Lettres à Vera », 19 mai 1930)

« Mes relations avec Boxusha sont un peu froides, j’attends qu’il me reconnaisse. Nous mangeons bien, en abondance, tout le monde a beaucoup plus d’appétit que moi. À bientôt, mon amour ». (« Lettres à Vera », 23 mai 1930)

« Box est terriblement jaloux, malgré sa cécité et sa surdité, il commence à aboyer dès qu’Evguenia Konstantinovna prend Rostislav [neveu, fils de la sœur Olga] dans ses bras ». (« Lettres à Vera », 7 avril 1932)

« L’autre jour, j’ai surpris cette scène : Olga lit sur le canapé un volume horriblement usé de Herzen, et un enfant rêveur suce la bassine en étain de Box ». (« Lettres à Vera », 15 avril 1932)

Et bien sûr, pour Nabokov, les teckels sont avant tout un écho au sein de la famille, il informe toujours Vera de chaque teckel rencontré.

« Il est huit heures moins cinq. Dans la cour jouent deux teckels ronds et bruns — vus d’en haut, ce sont simplement deux saucisses sans pattes qui roulent. Ma chérie, je ne sais pas où tu es maintenant (où tu liras cette lettre). Je t’aime. Ma chérie, je t’aime. Tu entends ? » (« Lettres à Vera », 16 juin 1926)

« Au pavillon, une charmante lévrier au pelage cendré-bleu (comme le ciel du soir d’hier) avait un teckel roux pour jouer, — et ces deux museaux longs et tendres, se poussant l’un contre l’autre, étaient merveilleux ». (« Lettres à Vera », 24 juin 1926)

« Hier, chez Altchuller, j’ai fait connaissance avec un adorable teckel noir et affectueux appartenant à son fils, également docteur. Marié à une Grecque, deux filles. Un appartement merveilleux dans un quartier chic. Une énorme clientèle pour le fils. J’ai montré à l’ancien mon doigt malade. Inflammation de l’articulation. Compresses pour la nuit. Nous avons parlé de ceci et de cela, des connaissances berlinoises, des connaissances de Crimée. Le teckel ne me quittait pas. Il exigeait qu’on le caresse. J’ai gardé toute la soirée la sensation de la douceur noire et soyeuse sur ma paume ». (« Lettres à Vera », 15 avril 1932)

« Un autre responsable des cours de russe, le très agréable Andersen (ancien élève de Sgovv), avec deux teckels, a rassemblé après le déjeuner son groupe russe, et je leur ai lu mes traductions…« (« Lettres à Vera », 20 avril 1954)

Mais au-delà de cette dimension domestique et mythologique familiale, le teckel pour Nabokov est aussi une tendresse extrême envers sa femme, qu’il appelle souvent « mon petit chien, mon amour ».

« Ma vie chérie, je t’aime. J’aime tes petites pattes de teckel et les petites lignes roses près des yeux ». (« Lettres à Vera », 20 juin 1926)

« Je t’aime beaucoup. Adieu, mon paradis, long, à la queue éblouissante et aux pattes de teckel. V. » (« Lettres à Vera », 23 juin 1926)

Alors pourquoi les teckels ?

Je suppose prudemment que Nabokov le dit quand, dans « Autres rivages », il raconte comment sa mère a organisé un hôpital de fortune pendant la Première Guerre mondiale et s’est injustement « blâmée [...], d’avoir été moins sensible à l’abondance de la souffrance humaine sur terre qu’au fardeau des sentiments que l’homme déchargeait sur tout ce qui est innocemment irresponsable, comme, par exemple, les vieilles allées, les vieux chevaux, les vieux chiens.

Peut-être que cette même idée peut s’appliquer à lui-même. Parfois, il lui était plus facile de ressentir la chaleur et le battement de la vie à travers eux, maladroits, boitant de côté, de côté.

________

P.S. Vous ne le croirez pas, mais ce n’est pas encore toutes les citations de Nabokov mentionnant les teckels.

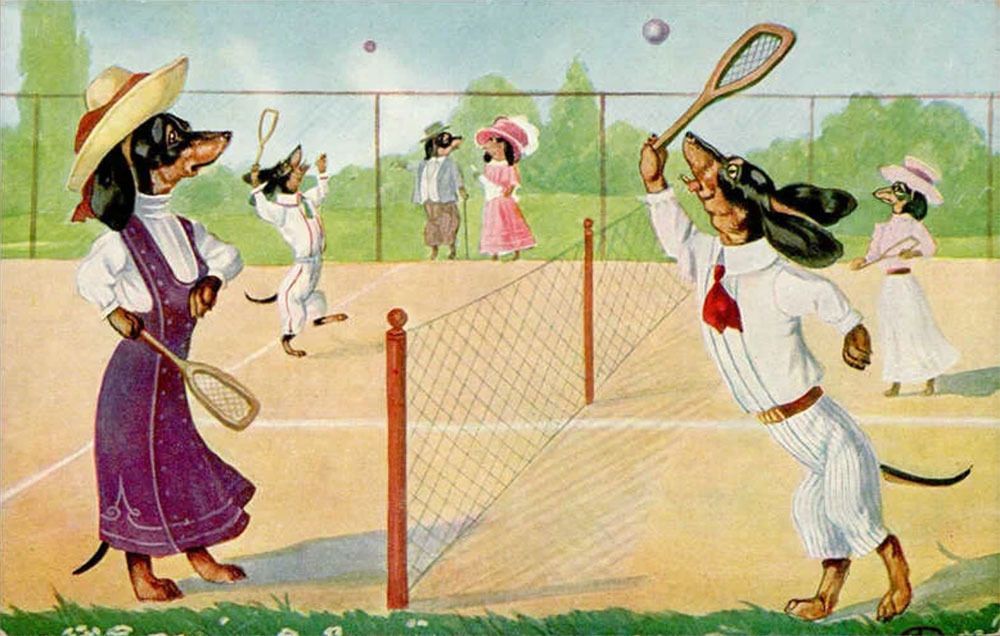

P.P.S. Je veux enfin souligner une chose incroyable. Les teckels, devenus monstrueusement populaires à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, lorsque la popularité de la race engendra un grand nombre de cartes postales, cartes et dessins, inévitablement tournant au poshlust, chez Nabokov, malgré l’abus évident, comme nous venons de le voir, du motif, représentent à chaque fois une image claire, chaude et vivante. Comment fait-il cela ?