Поддержите автора!

Несвобода без равенства и какого-либо братства. Почему 85 лет назад Франция решила сотрудничать с Гитлером?

На фаустовскую сделку с дьяволом в Париже пошли в надежде сохранить от своей страны хоть что-нибудь. Однако нацистская «мирная» политика как раз ставила целью поглотить побеждённых до конца.

От участия Франции во Второй мировой осталось странное послевкусие, которое периодически даёт знать о себе и до сих пор. Юридически эта страна — одна из держав-победительниц, которая сражалась против нацизма и в мае 1945-го принимала капитуляцию гитлеровцев. При этом спустя годы боеспособность французской армии 1940-х служит поводом для насмешек у иностранцев, в псевдоисторических апокрифах именно французы предстают как «ненастоящие» победители, а местные политики и в XXI веке вынуждены каяться за соучастие своего народа в Холокосте.

Всё это — затянувшееся эхо недолговечного режима Виши, одной из самых неприятных страниц в национальной истории. С одной стороны, он не должен затмевать собой подвиг многих тысяч французов, доблестно сражавшихся против Третьего рейха. Неважно, в партизанских ли отрядах у себя дома, в африканских ли колониях или над Восточной Европой в составе легендарного полка «Нормандия — Неман».

С другой стороны, из песни слов не выкинешь: в 1940-1944 годах в метропольной части Франции де-факто существовал дружественный Германии режим. Он активно сотрудничал с нацистами экономически, помогал старшим партнёрам истреблять евреев и даже пытался участвовать в «крестовом походе против большевизма». Как так вышло, что родина прав человека и цитадель республиканских ценностей пыталась ужиться с одной из самых уродливых и бесчеловечных диктатур в мировой истории?

А судьи кто?

Осенью 1944-го деоккупированная Франция спешно отмывалась от всех оттенков коричневого. Война ещё шла, но уличённых в коллаборантстве сограждан уже ждали особые суды. 19 января 1945-го один из таких трибуналов рассматривал дело Робера Бразийака.

Современникам не было нужды рассказывать, кто этот 35-летний журналист и писатель и за что его судят. Ещё до войны Бразийак снискал громкую и одновременно сомнительную славу за счёт трансляции крайне правой повестки. Уроженец Южной Окситании призывал то добить дышавшую на ладан французскую демократию 1930-х годов, то окончательно решить в стране еврейский вопрос.

Облик Робера совсем не вязался с его хейтспичем. В брутального ультранационалиста играл тщедушный коротышка с детским лицом за очками в толстой оправе. Вдобавок, все вокруг знали о гомосексуальности Бразийака. Тем не менее литератор никаких противоречий внутри себя не видел, взглядов не менял, а летом 1940 года воспринял военное поражение своей страны как шанс на её же возрождение. «Мне кажется, я вступил в связь с немецким гением, которую я никогда не забуду. Нравится нам это или нет, мы будем жить вместе».

Бразийаковская газета Je suis partout («Я везде») стала для многих французов визитной карточкой оккупации и режима Виши. Там коллаборант радовался концу Третьей республики («старой сифилитической шлюхи»), призывал давить Сопротивление и воспевал антиеврейские облавы с последующими депортациями жертв в рейх. Да, во Франции 1940-1944 годов зиговали многие, но так искренне, азартно и по-творчески, как Бразийак, этого не делали даже высокопоставленные вишисты.

«Крысы, которым угрожало вымирание, клялись, что они на самом деле кошки, экзотические кошки из Сиама и Персии, и поэтому-де их трудно узнать. Они даже показывали документы, доказывающие, что у них были матери-кошки, коты-отцы, кошачьи бабушки и дедушки. В результате в Париже, изъеденном, высосанном, пожираемом крысами, вы, начав их искать, не встретите ни одной. Не знаю, почему эта история заставляет меня вспомнить о евреях»

- из журналистского наследия Робера

После освобождения страны Бразийак не ушёл с немцами. Он остался во Франции, какое-то время прятался, но потом добровольно сдался властям восстановленной республики. Суд в январе 1945-го приговорил коллаборанта к смерти, после чего приговорённый занервничал и попросил своих врагов о помиловании. Но генерал Шарль де Голль, в ту пору руководивший временным правительством, прошение отклонил. 6 февраля 1945 года Бразийака расстреляли.

Казнь редактора Je suis partout породила во французском обществе затяжную дискуссию. Приговор Бразийаку публично осудил участник Сопротивления писатель Франсуа Мориак: мол, ни к чему плодить мучеников для неправого дела, пусть предатель гнил бы в тюрьме. Других смущало, что никогда не таившегося Бразийака расстреляли, в то время как тысячи «тихих» коллаборантов — чиновников, поставщиков еды вермахту, строительных подрядчиков для него же — спокойно жили при восстановленной республике. Третьи сомневались в самой справедливости январского суда. Ведь его председатель, как и подсудимый, всю оккупацию проработал на вишистов.

Бразийак не остался единственной в своём роде жертвой борьбы за неправое дело. В 1944-1951 годах во Франции за коллаборационизм приговорили к смерти свыше 6700 людей, и примерно четверть от этих вердиктов солдаты привели в исполнение. Страна пыталась очистить своё имя и будто стереть из коллективной памяти «чёрные» четыре года. Но что такого в них успели натворить французы?

Лишь бы не было войны

Отчасти загадку поведения французского общества во Второй мировой позволяет понять его же опыт в первом из двух мировых конфликтов. В 1914-1918 годах французы, в отличие от других великих держав, воевали на собственной территории. Прифронтовым городом порой становился даже Париж.

Огромными оказались и потери французов: свыше миллиона человек, более 5% от мужского населения страны. Вдвойне кошмарно они смотрелись в разрезе возрастной группы 18-25 лет, где доля погибших на фронте достигала чудовищных 30%. Реальность послевоенных лет формировали бесчисленные сироты, калеки, вдовы и незамужние женщины. При таких раскладах массовая аллергия на саму идею новой войны выглядит понятной. Тем более, что в 1919 году Франция по итогам Версальского мира достигла всех намеченных политических целей.

«Во Франции царил общенациональный траур по жертвам войны. Достигнутая таким трудом победа переживалась очень тяжело, её подкрепляла надежда, что боши [немцы] за всё заплатят репарациями. Считалось, надо сделать всё, чтобы война 1914-1918 годов осталась le dernier des derniers, «последней из последних»»

- Евгения Обичкина, российская учёная-историк

Однако в 1930-х годах парижский пацифизм приобрёл не по-шанелевски резкий аромат. Парадокс, но ощутимая часть общества скатывалась в англофобию. Причём главного союзника недолюбливали как раз в правых кругах. Крупные бизнесмены, высшие чиновники и армейские генералы видели в британцах трусоватых любителей загребать жар чужими руками. Мол, если новая война всё же грянет, большой вопрос, стоит ли в неё вступать вместе с «Коварным Альбионом».

Антибританские и, как следствие, антиамериканские настроения в обществе укрепила Великая депрессия. По ряду макроэкономических причин кризис настиг Францию ближе к середине 1930-х годов. Это дало ультраправым повод связать скачок безработицы и крах банков с кознями коварных англосаксов, за спинами которых очевидно стояли еврейские воротилы.

Да, Франция всё ещё оставалась парламентской республикой, где верховодили умеренные партии. Но в Европе 1930-х демократию не жаловали: соседи по континенту один за другим скатывались в авторитаризм. И всё больше французов задавалось вопросом: какой толк в Третьей республике, если правительства не решают экономических проблем, а при первых трудностях складывают полномочия?

Зигуют даже коммунисты

В 1930-1940 годах в Париже сменилось 28 кабинетов министров. Принципиально при этом не менялось ничего — власть оставалась у узкого круга политиканов, обычно связанных членством в масонских ложах и другими неформальными отношениями. В беспокойное десятилетие социалист Пьер Лаваль (будущий премьер-министр при режиме Виши) сформировал четыре правительства, а центрист Эдуард Даладье (один из участников Мюнхенского сговора) — целых пять.

Французская политика скатывалась в междусобойчик, где воля избирателей ценилась невысоко, а важные вопросы решали за закрытыми дверями. В 1936-1938 годах наиболее честная часть французского политикума пробовала сломать систему. Дважды ко власти приходило правительство Народного фронта, широкой левой коалиции во главе с социалистом Леоном Блюмом. Но все его попытки провести широкие социальные реформы постигло фиаско. Как позднее писал британский историк Джулиан Джексон, «наследием Народного фронта стали провалы и разочарование».

Крах правительств Блюма закрепил уже проступивший тренд широкого разочарования в социализме. Видные активисты левых сил пересматривали свою повестку и мутировали в ультраправых популистов. Достаточно факта, что в 1936-м пронацистскую PPF (Parti Populaire Français, «Французскую народную партию») сформировал Жак Дорио — экс-член политбюро ЦК местной компартии, бывавший в Москве и лично знавший Владимира Ленина.

Безусловно, поступок Дорио можно расценивать как предательство, но в каком-то роде будущий коллаборант показал себя настоящим политиком. Бывший ленинец шёл за своим электоратом, а к концу 1930-х всё больше французов предпочитали не традиционные добродетели республики, а вождизм, антисемитизм и этнический национализм. Как заявлял другой ультраправый вожак Марсель Бюкар, лидер враждебного PPF «Движения франсистов»:

«Наши отцы хотели свободы — мы требуем порядка. Они выступали за братство — мы требуем дисциплины чувств. Они проповедовали равенство — мы утверждаем иерархию ценностей»

Вот в таком состоянии Франция 3 сентября 1939 года и вступила во Вторую мировую войну. Улицу держали ультраправые; та же PPF тесно сотрудничала с криминалом в южных портовых городах. А в высоких кабинетах сидели господа, которые совсем не горели желанием стоять против Германии насмерть.

Cherchez la femme

Предпоследнее правительство Третьей республики возглавлял не самый худший кандидат, либерал Поль Рейно. Он однозначно стоял за сопротивление нацистам. Однако внешне достойный премьер невольно и заложил мину под своё же государство.

Непомерное политическое влияние при Рейно приобрела его собственная любовница, графиня Элен де Порт. Острословы называли её Боковой Дверью (La porte à côté), с ясным намёком — через графиню можно решать вопросы в обход её в партнёра по спальне. А с началом войны гостиная де Порт стала кружком антибританских, антиреспубликанских и прогерманских сил. Своей иконой этот специфический мирок почитал 84-летнего маршала Филиппа Петена, общепризнанного героя Первой мировой.

Поговаривали, что ещё в середине 1930-х крайне правые предлагали Петену возглавить путч против демократов, но старик воздержался. При этом маршал косвенно внёс личный вклад в грядущую военную катастрофу Франции. Своё влияние в армии офицер использовал, чтобы отстоять два гибельных тезиса: развитие танковых войск — неоправданно дорого, а строить укрепления в пограничных с Бельгией Арденнах ни к чему, там и так есть неприступные горы. Как известно, весной 1940-го всё пошло поперёк прогнозам Петена.

К середине июня фронт рухнул, британские союзники уплыли на свой остров, а на словах готовый воевать Рейно оказался в политической изоляции. 16 июня обанкротившийся политик уступил свой пост Петену, открыто призывавшего к перемирию с немцами. Об этом он прямо заявил спешно прибывшему на материк Уинстону Черчиллю.

«Черчилль убеждал, что французы не правы, и привёл слова [премьера в годы Первой мировой Жоржа] Клемансо: «Я буду сражаться перед Парижем, в Париже и за Парижем». В ответ Петен «спокойно и с достоинством» указал, что Клемансо имел стратегический резерв в 60 дивизий, а теперь его нет. Превращение Парижа в руины не окажет влияния на исход войны»

- Джон Норвич, британский историк

17 июня 1940 Петен призвал французов прекратить обречённую на проигрыш борьбу. Как он заявил, в ближайшие недели немцы всё равно «свернут англичанам шеи точно цыплятам». Уже 22 июня в Компьенском лесу стороны подписали соответствующий договор, триумфальный для Третьего рейха и одновременно скорбный для Третьей республики. По настоянию Гитлера немецкие генералы приняли сдачу противника не просто в том же месте, где 22 годами ранее закончилась Первая мировая, а буквально в том же штабном вагоне — чтобы символически перебить горькую для немцев осень 1918-го.

Франция же лежала в оцепенении. Северные департаменты обезлюдели, а дороги на юг заполнили вереницы беженцев. Почти у каждого в проигравшей армии служил кто-либо из родственников, но никто не мог сказать, что теперь ждёт 1,8 миллиона военнопленных. Смутные надежды на лучшее внушала фигура нового главы правительства — не штатского болтуна, а настоящего мужчины в форме. В конце концов, Петен отстоял перед «бошами» и частичный суверенитет Франции, и сохранение за ней заморских колоний. Уже не так плохо, как могло бы быть.

Вокруг маршала формировался новый политический режим. Правые круги скрепила убеждённость, что катастрофа мая-июня 1940-го стала логичным концом «бесхребетной» республики: демократы отреклись от традиционных ценностей, развратили нацию и втянули её в заведомо проигранную войну. Теперь настало время это исправить. По всей вероятности, люди Петена искренне верили, что спасают родину — не могли же они сдаться врагу просто так.

Триумф для капитулянта

3 июля 1940 года петеновцам в завоевании популярности невольно помогли британские моряки. У алжирского Мерс-эль-Кебира королевский флот атаковал группу французских кораблей, чьи офицеры ранее отвергли ультиматум бывших союзников — сдать суда или потопить их самостоятельно. Англичане уничтожили всего один линкор и довеском повредили три транспорта. Тем не менее стратегически малозначимая атака в Мерс-эль-Кебире стоила жизней почти 1300 французским морякам.

На континенте этот эпизод убедил многих колеблющихся: «ростбифы» куда подлее «бошей», и Петен прав, что порвал с островитянами. 10 июля 1940-го в городке Виши маршала ожидал политический триумф. Собравшиеся в курортном местечке депутаты обеих палат парламента проголосовали за чрезвычайные полномочия Петена как нового главы государства и фактическую отмену просуществовавшей 65 лет Третьей республики (569 голосов «за» при 80 «против» и 19 воздержавшихся).

«Наше поражение стало результатом нашей распущенности. Состояние вседозволенности разрушило всё, что было создано духом жертвенности. Поэтому я призываю вас в первую очередь к интеллектуальному и моральному возрождению»

- из речи Петена по радио от 25 июня 1940 года

Торжественность момента несколько подпортило место церемонии. Для неё организаторы выбрали крупнейшее в Виши кабаре, поскольку площадок повместительнее в городке не нашлось. Фактическая столица «свободной зоны» так и осталась в курортном местечке. Избежавшие оккупации крупные города — например, Лион, Тулуза или Марсель — считались слишком республиканскими по настрою своих горожан или банально криминогенными.

Первые шаги нового режима не отпугнули от него сторонников. Петеновское правительство — его возглавил сориентировавшийся в ситуации социалист Пьер Лаваль — успешно решало проблемы, стоявшие перед проигравшей страной. Вишисты оперативно демобилизовали остатки французской армии и помогли бежавшим в мае 1940 северянам вернуться в свои дома в уже оккупированных департаментах.

Также правительство Лаваля добилось от нацистов освобождения части военнопленных. Новые власти боролись с безработицей, устанавливали максимумы цен и вводили пособия нуждающимся согражданам. Эти и похожие инициативы сопровождала понятная жителям глубинки риторика — Франция слишком долго не была собой, оттого и попала в беду неласковой весной 1940-го.

Теперь стране настало время вернуться к истокам: к очагу семьи, на деревенские поля, в приятный полумрак церкви. Вишисты вернули духовенству общеобразовательные школы, усложнили процедуру развода и ввели льготы для горожан, решивших жить сельским трудом. Только вот краски и подмастерья для написания этой благостной пасторали у маршала Петена оказались не самые уместные.

Невзаимовыгодное сотрудничество

Формально обновлённое Французское государство считалось внеблоковой державой, не участвовавшей во Второй мировой. В этом статусе петеновцев как легитимную власть первоначально признавали и СССР, и США, и большинство стран Европы, и даже некоторые доминионы Великобритании. Но над этим нейтралитетом изначально висел дамоклов меч.

Прежде всего, Третий рейх навязал Петену выплату репараций как «возмещение оккупационных затрат». К концу 1943 года по этой статье в немецкую казну поступило почти 25 миллиарда рейхсмарок. Назначенная Виши дань была настолько непомерной, что нацисты взымали её всеми возможными формами, от зарубежных концессий до туш забитого скота. По сути Франция стала полуколонией рейха, и гитлеровская политика напрямую разрушала вишистскую экономику.

Петен и Лаваль в ответ привлекли в правительство ряд компетентных деятелей во главе с министром финансов Ивом Бутилье. Тот позиционировал себя как технократ и заявлял, что чужд фашизму — просто хочет помочь стране в тяжёлое время. Первые полтора года министр действительно поддерживал в стране подобие нормальной жизни: с твёрдыми ценами, стабильными зарплатами и какими-никакими соцвыплатами для граждан.

Однако зимой 1942 года не доверявшие Бутилье ультраправые продавили его отставку, после чего вишистская экономика ожидаемо пошла на дно. К 1944 году индекс промышленного производства Франции упал в 2,5 раза по сравнению с показателями 1938 года, а объём экспорта за аналогичный период просел четырёхкратно. И, что хуже, нацисты отравляли не одну лишь хозяйственную жизнь «свободной зоны».

Ещё в октябре 1940 года французов вынудили принять антисемитские законы, почти под копирку переписанные с немецких оригиналов. Первое время многие граждане успокаивали себя, что это просто формальность, необходимая чтобы задобрить соседей и продолжать с ними сотрудничать (collaborer), как призывал после личной встречи с Гитлером маршал Петен. Разумеется, это был очередной самообман.

«Я до сих помню, как офицер полиции, француз, не немец, оскорблял маму и бил её. Не могу этого забыть. […] Некоторые французы отводили глаза, чтобы не видеть еврейских женщин и детей, в каком мы были тогда состоянии. Но большинство выполняли свои обязанности с усердием и без эмоций»

- Аннет Мюллер, очевидица Холокоста во Франции

Зимой 1942 года последовали новые «расовые» акты, которые лишили французских евреев любых прав человека и гражданина. Летом 1942-го в стране пошли систематические облавы на гонимый народ, и всех пойманных тут же депортировали в лагеря смерти на землях бывшей Польши. В итоге жертвами Холокоста стало не меньше 74 тысяч евреев Франции, около четверти от довоенной численности общины.

***

В каком-то роде французы остались верны себе и после того, как вступили на скользкий путь коллаборантства. В отличие от большинства сателлитов рейха, здесь действовало сразу несколько пронацистских партий: и упомянутые выше «франсисты» с PPF, и их собратья-конкуренты с разными идеологическими акцентами.

Вот только немецкие партнёры всех своих подражателей презирали одинаково. Ни одна из ультраправых сил так и не получила благословения от Гитлера: не помогло даже формирование нескольких добровольческих отрядов на войну против СССР. А осенью 1942 года, после того как французские колонии в Африке начали переходить на сторону союзников, в Берлине решили свернуть лавочку со «свободной зоной». 11 ноября 1942-го германо-итальянские войска оккупировали всю Францию целиком.

К тому времени молчаливое большинство французов осознало, что единственный путь спасения страны — не в компромиссах, а в борьбе, и «Сражающаяся Франция» генерала де Голля — гораздо больше, чем ЧВК на службе у нелюбимых англичан. Сопротивление нацистам наконец-то приняло общенациональный характер: и внутри метрополии, и в её многочисленных владениях. Многим гражданам пришлось отречься от изначальных заблуждений, и не меньшему числу их соотечественников — заплатить за старые ошибки своими жизнями.

В любом случае, Франция смогла спасти и свою независимость, и свою национальную честь. Пусть порой и делали это те же самые люди, что недобрым летом 1940-го едва не скормили свою страну сверхтоксичному соседу.

«В одних лишь терминах «коллаборационизм» и «Сопротивление» невозможно описать всё, что происходило во Франции в «чёрные годы». Эти термины служат для обозначения двух полюсов, между которыми целый спектр ситуаций, позиций, настроений, менявшихся во времени и пространстве. Человек мог переместиться по этому спектру от одного полюса к другому и при этом вовсе не быть вульгарным оппортунистом. Например, [будущий президент] Франсуа Миттеран, поначалу ярый сторонник Петена, стал активным участником Сопротивления. Его пример — хорошая иллюстрация того, как эволюционировала позиция многих и многих французов»

- Анри Руссо, французский историк

Основные источники статьи:

- Гайворонский К. Смерть пропагандиста. За что и как судили самого известного французского писателя-коллаборациониста

- Михеев К. Социально-экономическая политика правительства Виши во Франции

- Норвич Дж. Краткая история Франции

- Обичкина Е. Режим Виши

- Риз Л. Холокост: новая история

- Руссо А. Франция Виши и Франция Сопротивления

- Эванс Р. Третий рейх: дни войны

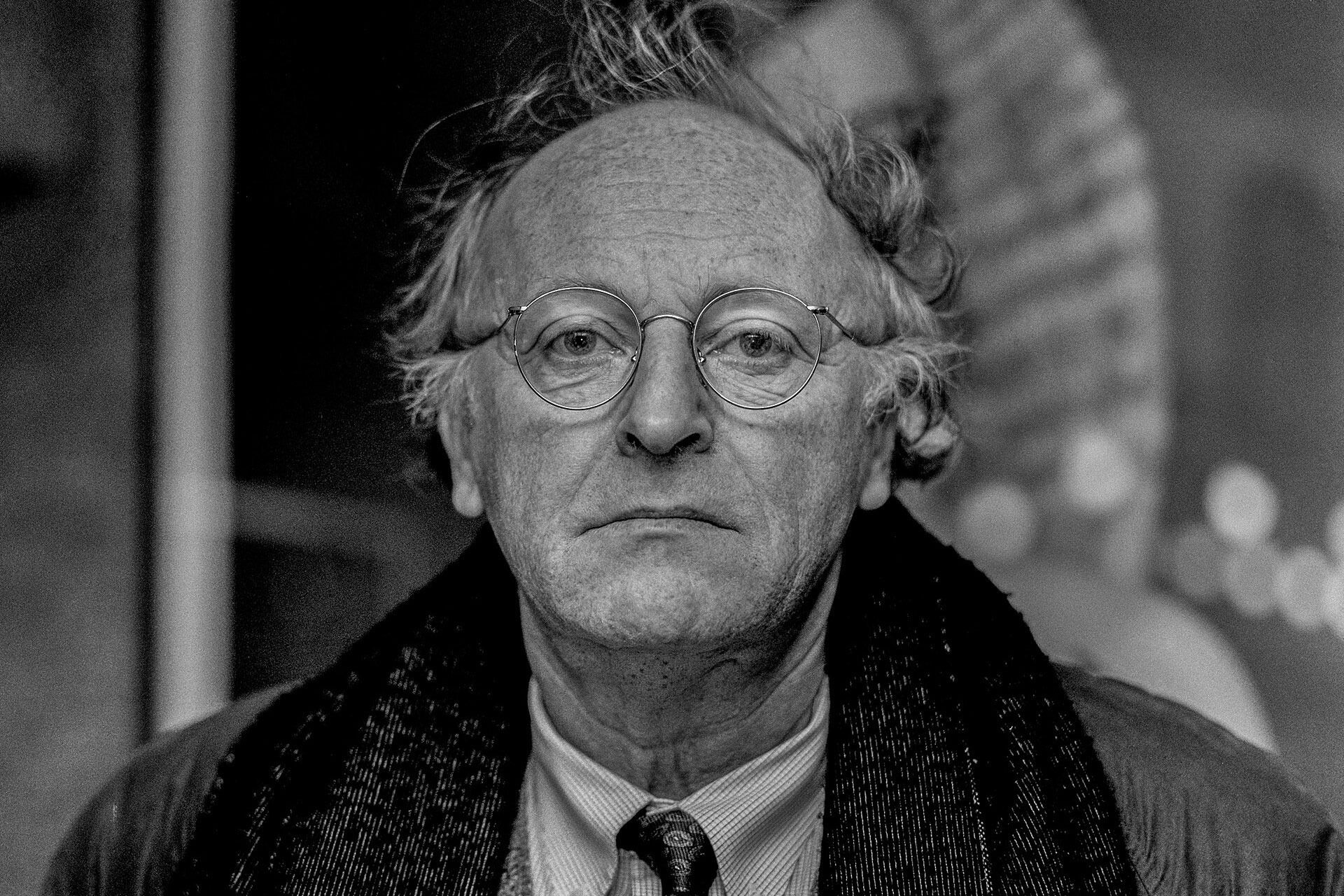

На главном фото — историческое рукопожатие Филипа Петена и Адольфа Гитлера, 24 октября 1940 года. По итогам встречи французский маршал призвал сограждан «сотрудничать» (collaborer) c Германией — впоследствии это словечко приобрело негативный оттенок. Фото: Bundesarchiv, Bild 183-H25217 / CC-BY-SA 3.0